Inspirados já nos ensinamentos de Sófocles, aqui, procurar-se-á a conexão, pelo conhecimento, entre o velho e o novo, com seus conflitos. As pistas perseguidas, de modos específicos, continuarão a ser aquelas pavimentadas pelo grego do período clássico (séculos VI e V a.C).

terça-feira, 7 de junho de 2022

Liberdade, Liberdade

***

Liberdade, Liberdade

6.891 visualizações 7 de abr. de 2015 Autores: Flávio Rangel e Millôr Fernandes

Elenco: Paulo Autran, Oduvaldo Vianna Filho, Tereza Rachel, Nara Leão

Sucesso estrondoso nos anos 60, de 1965 em diante.

***

LIBERDADE, LIBERDADE

Millôr Fernandes

Flávio Rangel

"O mais ambicioso dos espetáculos de protesto... Um sucesso de público"

The New York Times

Um dos maiores clássicos do teatro brasileiro. Um livro que fará o leitor se emocionar com as idéias de liberdade através dos tempos. Esta palavra mágica que muitas vezes significou um sonho e pela qual homens e mulheres sacrificaram suas vidas. Montada em plena ditadura militar, em 1965, Liberdade, liberdade, no pouco tempo em que foi encenada, tornou-se imediatamente um dos maiores sucessos de público da época, sendo proibida pela censura poucos meses após a estréia. A montagem original tinha direção de Flávio Rangel e era interpretada por Paulo Autran, Oduvaldo Vianna Filho, Nara Leão e Tereza Rachel. A peça lançou no Brasil a idéia de um espetáculo teatral baseado na seleção de textos históricos importantes.

***************************

ZERO

***

Zero é o número que se refere a um valor nulo ou a ausência de quantidade. Por isso, quando um número é multiplicado por zero, o resultado da operação é sempre zero.

***

Conceito de zero

A origem etimológica do termo zero encontra-se numa palavra do árabe clássico que se pode traduzir como “vazio”. Essa palavra passou para o latim e posteriormente para o italiano, onde chegou como zero.

Zero é o número que se refere a um valor nulo ou a ausência de quantidade. Por isso, quando um número é multiplicado por zero, o resultado da operação é sempre zero.

Suponhamos que uma criança pega uma jarra contendo dez biscoitos e, depois de alguns minutos, come esses dez biscoitos. O frasco passa a ter então dez biscoitos: isto equivale a dizer que não tem nenhum biscoito ou que está vazio.

O símbolo que representa zero é 0. Quando esse símbolo está localizado à direita de um número inteiro, o que ele faz é multiplicar o valor desse número por dez. Assim, se ao número 1 adicionarmos um 0 à sua direita, formaremos o número 10 (1 x 10 = 10).

Deve-se notar que o zero também é frequentemente usado como ponto de partida ou origem. O quilômetro zero, nesse sentido, é o local onde você começa a contar uma quilometragem. Uma estrada, portanto, nasce em um quilômetro zero. Por sua vez, uma balança começa a calcular o peso a partir do valor zero. Se colocarmos uma maçã que pesa 100 gramas nela, veremos como sua escala, se expressa em gramas, vai de 0 a 100.

A ideia de zero, finalmente, refere-se à absoluta ou completa falta de algo: “A pessoa que veio hoje mostrou interesse zero em comprar a casa”, “Desde que trabalho nesta empresa, tive zero problemas com meu chefe”.

Citação

Equipe editorial de Conceito.de. (7 de Outubro de 2019). Conceito de zero. Conceito.de. https://conceito.de/zero

https://conceito.de/zero

*******************************

IGNÁCIO LOYOLA BRANDÃO

***

Miles Davis - So What (Official Audio)

7.374.608 visualizações 14 de mai. de 2013 ”So What” by Miles Davis

Listen to Miles Davis: https://MilesDavis.lnk.to/listenYD

https://www.youtube.com/watch?v=ylXk1LBvIqU

*******************************************************

Tweet

Ver novos Tweets

Conversa

TV Cultura

@tvcultura

"Eu casei com uma aliança que tinha o nome da ex"

Convidada do #Persona desta semana, a atriz Ítala Nandi conta essa e muitas outras histórias de sua vida pessoal e profissional.

Não perca, neste domingo (5), às 21h!

#Histórias #Curiosidade #Teatro #Entrevista #TVCultura

813 visualizações

0:25 / 0:57

8:00 PM · 5 de jun de 2022·Twitter Media Studio

https://twitter.com/i/status/1533584459357835264

https://twitter.com/tvcultura/status/1533584459357835264

***************************************************************

Ditadura e violência em Zero, de Ignácio Loyola Brandão: a literatura como resistência ao silenciamento

Autores

Carla Lavorati

Doutoranda na UFSM

DOI: https://doi.org/10.5902/1679849X18511

Resumo

Zero, romance de Ignácio Loyola Brandão, é a representação ficcional de um território subdesenvolvido que passa por um período ditatorial. O personagem principal José, como os demais integrantes do enredo, vive num contexto de insegurança eminente, onde os direitos humanos estão em suspenso. Sem a utilização de uma organização linear, o romance se desenvolve numa estrutura narrativa que remete à própria alienação e ao caos do período. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é observar como o romance representa esteticamente períodos violentos e coercitivos, numa análise que considera a elaboração de Zero como uma postura ética do autor frente ao silenciamento imposto às diferentes formas de expressão.

Downloads

Downloads

PDF

Como Citar

Lavorati, C. (2015). Ditadura e violência em Zero, de Ignácio Loyola Brandão: a literatura como resistência ao silenciamento. Literatura E Autoritarismo, (14). https://doi.org/10.5902/1679849X18511

Fomatos de Citação

https://periodicos.ufsm.br/LA/article/view/18511#:~:text=Resumo,direitos%20humanos%20est%C3%A3o%20em%20suspenso.

*******************

Ignácio de Loyola Brandão e as distopias reais

Daniel de Mesquita Benevidesdisse:

30 de abril de 2019

Ignácio de Loyola Brandão e as distopias reais

111

O escritor Ignácio de Loyola Brandão, membro da Academia Brasileira de Letras (Foto: PC Pereira/Revista CULT)

Se os grandes artistas são antenas que captam o espírito da época e iluminam suas complexidades nos mais diversos recônditos, Ignácio de Loyola Brandão foi um pouco além ao “prever” a figura de Bolsonaro, décadas antes. Em seu livro Não verás país nenhum, de 1982, há um capitão ligado a “milícias” que carrega parte do intestino numa bolsa atada à cintura. O romance mostra um futuro próximo em que a Amazônia virou um deserto, cientistas são perseguidos e não há água potável – as pessoas têm de reciclar a própria urina para beber.

É um dos grandes sucessos de Loyola, que acaba de ser eleito, por unanimidade, para a Academia Brasileira de Letras. Mas o livro pelo qual é mais lembrado é Zero, traduzido para várias línguas e estudado em universidades mundo afora. “Foi uma bomba que eu quis explodir naquele momento”, conta. O momento era 1974, plena ditadura. Construído a partir de fragmentos de matérias censuradas que ele ia recolhendo no jornal Última Hora, Zero desafia exegeses e interpretações. “Realismo feroz” foi o epíteto dado por Antonio Candido. De fato, o romance descreve os anos de chumbo a partir das entranhas dos personagens, que vagam por ruínas reais e simbólicas, perdidos e sem esperança; mas também é um pastiche do caos consumista, uma colagem pop de sensações e sentimentos, uma radiografia alucinada das crenças, dores e dos pesadelos que permeavam nossa sociedade. O livro foi lançado primeiro na Itália, com tradução do então estudante Antonio Tabucchi. Em 1975 saiu no Brasil, onde se esgotou rapidamente e ganhou as melhores críticas. No ano seguinte, acabou censurado, sendo liberado apenas em 1979, depois de manifestações dos maiores intelectuais do país.

Recentemente, o autor, também contista, cronista (desde 1993, no jornal O Estado de S. Paulo) e escritor de infantojuvenis – em 2008 ganhou um Jabuti por O menino que vendia palavras –, resgatou o ímpeto feroz e distópico e publicou Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, romance que lança o mal-estar da chamada civilização num vórtice vertiginoso. Ao nascer, as pessoas são presas a uma tornozeleira eletrônica, os pensamentos são monitorados, não há ministério da cultura, direitos humanos e meio ambiente, as escolas foram abolidas, os impeachments são corriqueiros como os mortos, carregados em comboios nas ruas, a política e o judiciário estão sequestrados por “astutos” e criminosos, o desgoverno é a norma.

Perto disso – e do obscurantismo presente – sua cobertura em Pinheiros é um paraíso de resistência cultural e ambiental. Há livros no chão, nos degraus da escada, na cozinha e até nas estantes. Há jardins em cada canto e mesmo um caramanchão. Chamam atenção os quadros de lugares que visitou, com folhas que colheu no cemitério de Kafka ou na casa de Hemingway, duas de suas maiores influências. Fellini é outra, como conta na saborosa conversa que tivemos: “A estrutura do Zero vem do Oito e meio.” Diz, inclusive, que seu maior desejo era ter sido cineasta. Mas está feliz: “Vivi tudo o que o eu pude – mais seria impossível.”

CULT – Ser cineasta foi sempre o seu sonho, desde pequeno?

Ignácio de Loyola Brandão – É, mais ou menos. O cinema era o único divertimento em Araraquara [onde nasceu, em 1936]. O primeiro filme que vi, com meu pai e minha mãe, foi Canção de Bernadete. Eu não entendia direito, pois não conseguia ler as legendas. Aos 15 anos comecei a acompanhar os críticos. Lia Almeida Salles, Paulo Emílio Salles Gomes, Benedito J. Duarte, Alex Viany, que fazia correspondência de Hollywood. Um dia apareceu na biblioteca o livro Sétima arte. Fiquei encantado e roubei. Devolvi uns 50 anos depois, com uma cerimônia, a gente morreu de rir. Convidei o velho bibliotecário, um sujeito humilde, que fumava cigarro de palha, mas que teve uma atitude que nunca mais esquecemos. O prefeito e o presidente da Câmara tinham proibido as obras do Jorge Amado para as mulheres. O Marcelo liberou e elas, que não frequentavam a biblioteca, passaram a ir em peso.

Seu pai era um grande leitor também.

Muito. Meu pai era um ferroviário remediado, não era pobre, mas não tinha como me dar dinheiro para ir ao cinema toda noite. Mas um dia fui ver a história do Rodolfo Valentino. Adorei e resolvi escrever um texto. Fui pondo termos das outras críticas, um pastiche total. Levei ao jornal e publicaram. Eu tinha 16 anos. Meu professor, o Jurandir, disse: “nunca use o ‘lhe’, porque estraga qualquer frase. E cuidado com o ponto e vírgula. Só quem escreve muito bem ou quem é louco que usa”. Até hoje eu não sei para que serve o ponto e vírgula. Ganhei uma permanente para o cinema e ia toda noite. O dono do jornal falava “escreve curto, tá? Não fica fazendo frase comprida que ninguém lê, enxuga bem”. Velhinho já, tinha a cara do Graciliano Ramos. Depois vim para São Paulo, para trabalhar no Última Hora, onde eu fiz geral, mas logo consegui a coluna de cinema.

Mesmo com o sucesso do Zero e do Não verás país nenhum, você continuou a trabalhar como jornalista?

O Zero na época vendeu demais. O Não verás vendeu demais. Depois, O verde violentou o muro (1984) vendeu muito. Cadeiras proibidas (1976) não era lido, mas nos anos 1990 explodiu, todo professor recomendava, os jovens adoravam o livro. Outro que vendeu bem foi o O beijo não vem da boca (1985). Mas eu fazia muito freelance, sempre vivi do jornalismo, tinha o Última Hora e aí fui para a Abril. Quando lancei Não verás, fui embora para Paris, para Berlim, onde fiquei dois anos.

Em Berlim, você fazia o quê?

O Zero foi publicado lá com grande sucesso no mundo acadêmico, traduzido pelo Curt Meyer-Clason, famoso pela tradução do Grande sertão: veredas. O Serviço de Intercâmbio Cultural da Alemanha me convidou para desenvolver um projeto em Berlim. Eu não tinha projeto nenhum, mas claro que disse que tinha. Fui e acabei apaixonado. Eu gosto muito de andar nas cidades, não dirijo. Lá, eu sentava no primeiro banco dos ônibus, no andar de cima, onde tinha visão total. Sempre levava uma cadernetinha comigo. E anotava tudo, um cartaz esquisito, um lago, um bosque… Eu ia e via pessoas andando – foi a primeira vez que eu vi um monte de mulher nua no parque. Comecei a perceber que tinha um outro mundo. Quando voltei, acho que tinha uns 120 cadernos preenchidos. E vi que aquilo tudo formava um diário de como funcionava Berlim com o muro em volta. Aquela neura, aquela cidade movimentadíssima, que de repente ficava silenciosa, e então surgia uma manifestação e a polícia chegava descendo o pau, quebrando tudo. Fiquei fascinado e escrevi O verde violentou o muro em quatro, cinco meses.

Esses três livros, Zero, Não verás país e o mais recente, têm um aspecto premonitório muito forte, infelizmente.

O Zero mostra o momento. Era daquele jeito. Mas o Não verás foi premonitório, e o outro, Desta terra…, então, foi sacação em cima de tudo que estava aí, é só elevar à potência máxima. A minha primeira professora, a Ruth – está viva até hoje, lá em Araraquara –, dava redação e dizia assim: “inventa o que quiser, por mais louco que for, não fica descrevendo, fica imaginando”. E ela sempre alertou para essa coisa: a realidade é mais absurda do que o próprio absurdo. Isso ficou muito na minha cabeça. Quando cheguei numa idade mais madura, uns 20 anos, descobri A metamorfose. E eu tinha um outro amigo, o Dedão, completamente maluco. Era um beat antes da beat generation, revoltado contra tudo, cínico, satírico. Ele dizia assim: “você leu esse livrinho e gostou. Se ele achasse que um cara virar um inseto fosse uma loucura, ele nunca teria modificado o romance moderno”.

Como você coloca seus livros, em especial Desta terra…, diante da realidade de hoje – a gente está se encaminhando para essa distopia toda?

A gente já está vivendo. A gente não tem um presidente sem cérebro? É ou não é o Bolsonaro? É um homem totalmente despreparado, totalmente sem cultura, totalmente sem escola, totalmente sem raciocínio. É igual aos meus presidentes em Desta terra… um tem uma doença, outro não tem cérebro, outro vive sem coração. Não existe mais anonimidade, a gente está vigiado o tempo inteiro. Se você for trepar, vão saber que você está trepando, se for mijar, vão saber do mijo. Você é vigiado, fiscalizado. Não tem mais esse ser que se esconde. Você é coagido a consumir, compra coisa que não precisa. Com o celular, você não quer em nenhum momento ficar só. A arte da conversação deixou de existir. A discussão, então, acabou, porque a discussão pode resultar numa morte. Ninguém mais tolera a opinião do outro, a crença do outro, a religião do outro, a política do outro, nada, isso não existe mais. Existe ódio. Isso me incomoda muito, e a única maneira de eu tirar as coisas de dentro é pôr num livro, botar no texto.

O livro funciona como uma espécie de catarse?

Para mim, funciona.

E para o leitor também?

Acho que sim. Para mim, funcionou muito. Você sabe o primeiro livro que eu li na vida? O patinho feio. Eu era muito complicado. Pobre, malvestido, me achava muito feio. As meninas não olhavam para mim na praça, aquelas coisas que você tem de criança. E era muito enrustido, me escondia, ficava no fundo da classe. Um dia, meu pai trouxe esse livro para eu ler. E disse: “Depende de você, da sua cabeça.”

Você acha que o escritor tem um papel social?

Não é que você vai sair por aí cumprindo um papel social. Mas acho que o ato de escrever é um ato de capturar as coisas em sua volta e mostrar. Quando Dostoiévski escreveu Crime e castigo, ele estava colocando todo o problema da culpa. Os escritores aclaram as coisas em volta. O que me leva a uma frase do Érico Veríssimo, que eu tive emoldurada por muitos anos: “cabe a um escritor acender uma luz diante da escuridão. Se não tiver uma luz, acender uma lanterna. Se não tiver uma lanterna, acender uma vela. Se não tiver uma vela, acender um fósforo”.

Mas eu diria que tanto o Zero quanto o seu mais recente não são fósforos nem lanternas, são explosões.

É, o Zero, quando eu estava escrevendo, eu queria jogar uma bomba. E era época de jogar bomba. Mas eu pensei, porra, não sou violento, eu não sei matar. O que eu posso fazer? Fui jogar uma bomba literária. E sabe que o Zero não tem uma palavra inventada. Você sabe o processo dele?

Você pegava os artigos que eram censurados…

Tudo, tudo. Eu era secretário gráfico. Eu tinha 30, 28 anos. As matérias vinham para mim e o censor falava “me dá”, e eu dava. E ele ia falando “isso não pode”. Da primeira vez eu disse “por que não pode?” Ele disse “a próxima vez que você perguntar, você vai preso. Não pergunta mais nada”. Fui jogando tudo na gaveta e depois levei para o meu apartamento. Um dia, a Ítala Nandi, a atriz, passou por lá e perguntou “o que é isso? Pegou no lixo?” Aí eu comecei a mostrar e ela falou “porra, não dá um livro? Tudo o que o Brasil não soube?” E aí eu comecei o Zero. Em 1964 comecei a pegar o material, em 73 ele estava já quase pronto.

O escritor Ignácio de Loyola Brandão, membro da Academia Brasileira de Letras (Foto PC Pereira)

“Aquela neura, aquela cidade movimentadíssima, que de repente ficava silenciosa, e então surgia uma manifestação e a polícia chegava descendo o pau, quebrando tudo” (Foto PC Pereira)

Você lançou primeiro na Itália, numa das fases mais pesadas aqui da ditadura.

O livro foi vendido para o Feltrinelli, através da Luciana Stegagno Picchio, que era professora do Antonio Tabucchi, que o traduziu. Ela mandou uma carta: “o livro está pronto, mas a gente acabou de saber que o adido militar da embaixada do Brasil está dizendo que qualquer artigo, qualquer publicação que denigra a imagem do Brasil no exterior pode dar cadeia para o autor e o editor. Publico o livro?” Fiquei numa sinuca. Conversei com a Bia, minha primeira mulher, que disse “você levou 10 anos fazendo isso para quê? Para perder o seu tempo? Você não fez isso porque era contra o que está acontecendo?” Decidi publicar… Se naquele momento eu tivesse dito não, não estaria aqui hoje. Eu teria virado um deprimido, amargurado, puto, culpado, sei lá. Porque depois do Zero tudo de bom aconteceu para mim. Mas a proibição, em 1976, foi um horror. Eu tinha quase 40 anos, tinha trabalhado naquele livro um quarto da minha vida. É nessa hora que você decide a vida. Sim ou não. Ou você atravessa a porta ou não atravessa.

Citando o Não verás… “Nada pior que a memória do gesto

não realizado”.

Sim. Anos atrás, eu era jovem e me apaixonei por uma moça em Araraquara. Eu já queria ir embora da cidade. Mas eu era também tímido e não falei para ela. Passaram-se muitos anos, ela já estava casada, tinha filhos. Bebemos e eu falei “você sabe que eu era apaixonado por você aos 16 anos?” Ela respondeu “E eu era apaixonada por você, por que você não disse? Você passou a vida pensando no que teria acontecido se tivesse tentado. Isso é um suicídio lento”. Isso motivou a feitura de um livro meu, chamado Dentes ao sol.

Que é o seu livro favorito, não é?

Sim. Nós éramos um grupo fechadão, em que cada um tinha um sonho de fazer alguma coisa. O Farouk queria vir para São Paulo cantar bolero. O Zé Celso queria vir fazer teatro. Em 1962, comecei a escrever uma história impulsionado pelo Encontro marcado, do Fernando Sabino. Terminei o livro e era muito ruim. Chamava O sonho gasto. Horroroso. Depois eu mudei para Homem em baixo-relevo. Pior ainda. Aí, deixei. Em 1975, me deu uma coisa, tirei o livro da gaveta e o reescrevi. Em três meses. Foi o mais rápido que eu já escrevi, só que eu pensei 13 anos nele. Esse livro foi um fracasso. Um pouco porque ele veio depois do Zero, que eu passei a odiar. Mas Dentes ao sol acabou sendo traduzido nos Estados Unidos, e um dia fui a Albuquerque, no Novo México, falar para 40 alunos, em português; um menino me disse “olha, eu adoro Dentes ao sol”. Perguntei: “por quê?”. Ele respondeu: “é igualzinho a Albuquerque”. Aí eu considerei o livro bom.

No Zero, o José, personagem central, entra para a guerrilha. Você chegou a se aproximar dos grupos de resistência à ditadura?

Nunca estive em nenhum movimento clandestino. Minha clandestinidade foi o Zero, minha luta armada. Quando a gente foi a Cuba, em 1978, eu, o Antônio Callado, Fernando de Moraes, Wagner Carelli, Chico Buarque e a Marieta Severo, como jurados do Prêmio Casa de las Américas, tinha um monte de brasileiro exilado, e uma noite eles pediram se podiam ter uma conversa conosco. A pergunta era: “vem anistia? Vocês acham que podemos voltar?” Quando acabou aquela conversa, que eu expus no Cuba de Fidel (1978), a gente saiu para um bar. E uma mulher grudou no meu braço e disse “em que grupo da luta armada você esteve?” Eu falei “nenhum”. “Não, só um cara que esteve lá dentro poderia ter escrito esse livro” – era a Clara [Charf], mulher do Marighella. Minha amiga até hoje. Dei um beijo nela e falei “ai, obrigado”.

Como você se descreve politicamente?

Não tenho partido, não sou da esquerda nem da direita, eu sou da tentativa de olhar em volta com lucidez. E de não aceitar imposições e dogmas. Não sou petista, mas estou de acordo com várias coisas do PT. Acho que o Lula fez um primeiro mandato muito bom. Porque eu estive no Nordeste e eu vi luz, vi uma série de coisas que não existiam, as pessoas com geladeira, televisão. Antes, tinham nem um pião. Então, sou um democrata, acho.

Um otimista experiente?

Quem falava isso era o Meyer-Clason. “Um pessimista é um otimista com experiência.” Talvez eu seja isso. Eu não acredito em nada e acredito em tudo. Se eu não acreditasse, não ia fazer esses livros.

Você que viajou pelo país inteiro, acha que no pé em que estamos, tem alguma solução?

Esse país não é conhecido por nenhum daqueles políticos filhos da puta de Brasília. Brasília vive dentro de um muro fechado. O que eu andei… peguei em Macapá um barco-biblioteca e desci o Amazonas; a gente foi nas escolas ribeirinhas. Você precisa ver o encanto daqueles professores pegando os livros que a gente ia deixar. E os agentes da leitura no Ceará, de bicicleta, levando nas costas os livros para a zona rural. Em Goiás, Pirenópolis, a gente indo para as escolas rurais e as mães fazendo café e broa, e os meninos contando histórias. Tem um monte de gente nesse país, só que são heróis anônimos. Uma vez, me levaram para Ocara, no Ceará, a primeira cidade do sertão. Era sábado, fomos para o centro comunitário, uma coisa muito bem armada, gostosa. Eu fui contando história, e eles não se moviam – às vezes riam, às vezes não riam. Uma hora e meia. Aí eu falei “vocês têm alguma pergunta?”. “Tenho, tenho!” A professora estava abismada. Quando acabou, ela falou, “ai, muito obrigada, eu quero te agradecer, porque eu tinha um medo de que o senhor viesse falar da metalinguagem, da desconstrução, da metonímia e tal. E o senhor acabou de dessacralizar a literatura”. Eu falei “é mesmo, eu nem sabia”. Quando estava saindo, vieram duas senhoras, tinham uns 80 anos. Elas falaram “nós somos analfabetas, nunca lemos um livro, mas gostamos tanto das suas histórias… a gente quer aprender a ler”. Três anos depois eu voltei e fui para Aquiraz, a antiga capital. Fiz uma palestra e aquelas duas mulheres estavam lá. Uma delas perguntou: “Quando vou plantar o meu milho, eu vou na cooperativa e compro a sementinha. Quando o senhor vai escrever um livro, onde você pega as palavras?” Nem o Antonio Candido faz uma pergunta dessas. Eu expliquei que vinha acumulando através da vida, guardando… E elas agora leem. Valeu minha vida ter duas pessoas tiradas do analfabetismo. São essas pessoas que fazem o Brasil. Não é Eduardo, Flávio, Carlos Bolsonaro. Não é. Eu acredito que a gente muda. Pode demorar o quanto for, mas a gente muda. Eu morro mas vem outro.

“Acho que o ato de escrever é um ato de capturar as coisas e mostrar. Os escritores aclaram as coisas em volta” (Foto PC Pereira)

Tem uma seção no New York Times chamada “By the book”, em que perguntam: “Se você pudesse escolher três escritores para um jantar, vivos ou mortos, quem você chamaria?”

Eu chamaria Hemingway, Graciliano Ramos e Érico Veríssimo. Eu jamais esqueço uma vez quando perguntaram para o Hemingway “como que se deve escrever um conto?” Ele falou “como se estivesse mandando um telegrama internacional pago do seu próprio bolso. Cada palavra custa.” O Graciliano eu acho o maior de todos. Você pega Vidas secas, é um livro perfeito.

É por isso que você tem uma obsessão com esses símbolos do sol, do deserto, da areia?

Não sei, é gozado, no Dentes ao sol, a cidade fica debaixo da areia no fim do livro; vira um deserto, e a única coisa que fica acima do solo é a torre do relógio da antiga fábrica Lupo. O personagem entra pelo mostrador e fica vendo as horas ao contrário e vai voltando. Agora, eu também gostaria de convidar para esse jantar o Fellini. Quando ele morreu, eu fiquei muito mal. No fundo, nós em Araraquara éramos I Vitelloni, Os Boas-vidas. E Araraquara era Rimini. Um dia perguntaram ao Fellini “mas a Rimini foi destruída durante a guerra. O que existe para você?” Ele respondeu: “não consigo considerar Rimini como fato objetivo é antes uma dimensão da memória. Quando estou em Rimini, sou sempre agredido por fantasmas já arquivados”. E Araraquara? E eu? Não é igual? Essa aproximação com Fellini foi fundamental. Quando o La dolce vita foi exibido em São Paulo, foi uma paulada, a gente saiu e ninguém falava nada. Eu pensei sempre em fazer um Dolce vita, com fundo de São Paulo. Eu ainda penso, quando eu passo na Vila Madalena. O Oito e meio também. Na primeira vez que vi, cheguei no meio do filme e não entendi nada. Fiquei para outra sessão. E aí comecei a perceber a estrutura do filme, o plano da realidade e o plano da realidade idealizada. Anos mais tarde, quando eu estava procurando a estrutura do Zero, lembrei do filme. Até hoje eu já vi umas 130 vezes. Escrevi muito e ainda escrevo ouvindo o Nino Rota. Mas no Não verás… sabe o que eu ouvi o tempo inteiro? A música do Apocalypse now. Gastei o disco. Eu sempre escrevo com música.

É curioso ver a coincidência do Não verás…, em que o sobrinho do personagem central é um capitão ligado a “milícias” e tem uma bolsa com intestino para fora, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Bolsonaro.

Eu tinha até esquecido isso. Agora me arrepiei. Olha a arte, como é interessante. A vida põe pontos assim, não tem acaso nem coincidência. Põe os pontos e depois ela liga. Vai ligando e pronto. Coisa bonita. Gente, meu deus.

Você já está pensando em um livro novo?

Não, não dá. Eu fiquei quatro anos e meio fazendo o Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Eu tô com a cabeça muito cheia. A unanimidade na eleição para a Academia foi um espanto para mim. Adorei, viu?

Mas antes você não quis concorrer.

Achei que não era para mim, mas você muda de ideia. Lá dentro está o Antônio Torres, meu amigo desde os anos 1970, e a Nélida Piñon – percorremos esse país falando durante a ditadura; o Zuenir Ventura, o Cícero Sandroni – era toda uma geração, eu falei “falta eu. Porra, no fundo, é um menino de Araraquara, filho de um funcionário modesto… me encanta um pouco”. Quando eu fui eleito, ligaram de Araraquara e disseram: “parece que a cidade ganhou a Copa do Mundo”.

Você mencionou suas andanças com a Nélida Piñon e outros autores durante a ditadura. O que foi isso?

Essas andanças começaram em 1975. Eu nunca tinha falado para um público, tinha pavor. E aí, foi organizado no Rio de Janeiro um ciclo contra a censura. No Teatro Casagrande. Era cinema, teatro, televisão, artes. E um dia teve literatura. Eram 400 jovens estudantes na nossa frente e a polícia toda anotava. Eu falei do Zero. Fui falando, não sabia o que falava mas eu ia falando. E nós começamos a receber convites. Não tinha cachê nem nada, eles pagavam uma passagem de ônibus ou avião, a gente ia. Chegou um momento em que eu comecei a levar tudo o que eu tinha de proibido. A minha palestra era ler coisa proibida. Aí o Zero foi proibido! O censor, que era um sujeito culto, me disse: “por sorte sua, foi proibido por moral, então não tem um processo. Se fosse proibido por política, você ia se encrencar. Então fique feliz”. Como se eu ficasse feliz. Nessa época, em Campina Grande, encontrei um exemplar do Zero que tinha sido datilografado. Aquilo era de uma dificuldade imensa para fazer. Dividiram o livro em 30 pedaços, cada jovem fez uma parte, e eles ficavam lendo e passando para os outros. O que eu quero dizer é: você pode proibir, mas se tiver um, ele vai continuar a viver. E aquilo deu um conforto durante a coisa. Não morreu o livro. Isso me emocionou muito.

Você acha que a gente está correndo risco de voltar a esse tempo obscurantista?

Eu tenho medo. Você viu o que o Dória acabou de fazer: contingenciamento, diminui a verba toda de cultura. Eles não se preocupam e não é só o Bolsonaro, os outros também. Há um bloqueio, a impossibilidade de fazer coisas. E pode ter até censura, eu não sei. Quem governa, meu deus? Um homem que se submete às palavras de Olavo de Carvalho. Porra, espera aí. Ele não sabe que é ridículo para ele isso? Ele mesmo diz “eu não nasci para presidente, sou militar”. Nem militar ele não é. Acho que ele não esperava ganhar.

https://revistacult.uol.com.br/home/ignacio-de-loyola-brandao-distopias-reais/

***********************************************************************************

***

4 A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS

DIREITOS HUMANOS — 50 ANOS

Patricia Helena Massa Arzabe*

Potyguara Gildoassu Graciano**

*Procuradora do Estado Assistente - Área da Assistência Judiciária, membro do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, doutoranda em Direito pela USP e Mestra em Direito Econômico pela USP.

** Procurador do Estado na Procuradoria de Assistência Judiciária, membro do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, Professor de Direitos Humanos na Academia do Barro Branco e mestrando em Direito Constitucional pela PUC-SP.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que comemora em 1998 seu cinqüentenário, é um documento novo, com conteúdo novo. Sua novidade reside no fato de constituir o primeiro documento internacional a trazer por destinatários não somente Estados, mas todas as pessoas de todos os Estados e territórios, mesmo os não signatários da Declaração. Seu conteúdo é novo, pelo conjunto de direitos que atribui, extravasando o campo dos direitos civis e políticos para especificar também direitos econômicos, sociais e culturais e pela universalidade, por postular a dignidade, a proteção e a promoção dos direitos de todos os humanos do planeta. O fato é que o discurso dos direitos humanos, que a Declaração proclama e institucionaliza, é um fator deste século. Até então, a preocupação com os direitos e a dignidade das pessoas independentemente de fronteiras era presente somente na filosofia e na religião.

Exatamente ao proclamar os direitos humanos para todas as pessoas, estabelecendo-os como uma meta a ser atingida por todos os povos e todas as nações, a Declaração Universal dos Direitos Humanos se manifesta como uma construção que vem abrir o espaço para o tratamento universalizante das questões relacionadas aos direitos humanos e às suas violações. É com a Declaração que o discurso dos direitos humanos toma forma e conteúdo mais precisos, passando a transitar cada vez com maior intensidade nos âmbitos político e jurídico. Por discurso de direitos humanos quer-se designar aqui todo o conjunto de instrumentos, técnicas, princípios e normas que, tanto na esfera política como na esfera jurídica, possibilitam modificar pacífica e racionalmente a realidade existente para a constituição de uma nova, em que as relações entre as pessoas e entre estas e os Estados se dêm com a observância dos elementos desse discurso.

Como um discurso novo, assentado no 'reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis' e tendo esse reconhecimento como 'fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo'(1), sua incorporação à praxis política e social apenas se inicia.

A dificuldade dessa incorporação explica-se pela natureza das relações de força que caracterizam as relações políticas atuais, que não são exatamente compatíveis com o respeito irrestrito aos primados da liberdade e da igualdade. Porém, devido à incontestável relevância dos princípios contidos na Declaração para as sociedades, é certo que sua incorporação no âmbito jurídico está consolidada em todo o mundo, estando presentes em quase todas as Constituições dos Estados.

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos/tratado4.htm

*************************************************************************************

ZERO É A CONCRETIZAÇÃO DO NADA

DO SER SENDO SENDO NÃO SENDO

DO TER SIDO SEM TER CHEGADO A SER

***

Ítala Nandi | Persona | 05/06/2022

1.041 visualizações Estreou em 5 de jun. de 2022 Neste domingo (05/06/2022), Atilio Bari e Chris Maksud homenageiam Ítala Nandi

Música neste vídeo

Saiba mais

Ouça músicas sem anúncios com o YouTube Premium

Música

Jazz Stream (a 30)

Artista

Geoffrey Peter Gascoyne, PRS

Álbum

KPM 2133 Jazz Decades: 60s

https://www.youtube.com/watch?v=YVk1qxPoKrw

***************************************************

***

Registro fotográfico Fredi Kleemann

Cena de O Rei da Vela, 1967

Fredi Kleemann

Acervo Idart/Centro Cultural São Paulo

Em primeiro plano, Etty Fraser (Dona Cesarina); ao fundo, da esquerda para a direita: Otávio Augusto (Perdigoto), Renato Dobal (O Índio), Chico Martins (O Cliente/Coronel Belarmino), Dirce Migliácio (Dona Polaca), Liana Duval (A Secretária/Joana ou João dos Divãs), Edgar Gurgel Aranha (Totó Fruta do Conde), Ítala Nandi (Heloísa de Lesbos) e Abra...

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra62779/cena-de-o-rei-da-vela

*******************************************************************************

***

Facebook

Ítala Nandi - #tbt picante: eu e Othon Bastos na antológica montagem de “Na Selva das Cidades”, quando, sem querer, me tornei a primeira atriz brasileira a ficar nua no teatro #italanandi #

***

Enciclopédia Itaú Cultural

Cena de O Rei da Vela | Enciclopédia Itaú Cultural

TEATRO

Ítala Nandi

Por Editores da Enciclopédia Itaú Cultural

Última atualização: 02.09.2021

06.1942 Brasil / Rio Grande do Sul / Caxias do Sul

Ítala Maria Helena Pellizzari Nandi (Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 1942). Atriz. Criadora de protagonistas femininas no período do Teatro Oficina, Ítala Nandi torna-se primeira atriz da fase tropicalista, também atuante no cinema nacional.

Outras grafias do nome

Ítala Maria Helena Pellizzari Nandi

Habilidades

Atriz

Autora

Diretora teatral

Produtora

TextoAbrir módulo

Espetáculos 43Abrir módulo

Performances 1Abrir módulo

Fontes de pesquisa 14Abrir módulo

Como citarAbrir módulo

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa109210/itala-nandi

*******************************************************************

***

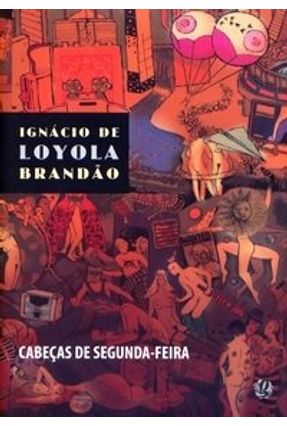

49. CABEÇAS DE SEGUNDA-FEIRA

IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO (1936– | Brasil)

Ignácio de Loyola Brandão ganhou certa projeção nacional quando venceu o Prêmio

Nacional do Paraná/Fundepar como contista, e depois, projeção internacional quando seu

romance Zero, com dificuldades de sair no Brasil da ditadura, teve sua primeira edição

publicada na Itália, em 1974. Jornalista, romancista e contista de Araraquara, porém

paulistano, é autor de Bebei que a Cidade Comeu, Veia Bailarina, Não Verás País

Nenhum, Cadeiras Proibidas, O Homem que Odiava a Segunda-feira, entre outros. O

Anônimo Célebre foi publicado em 2002.

Para Luluza

Sem nenhum grito de horror, apenas com muito nojo, a faxineira encontrou o Doutor Joaquim

curvado sobre sua mesa. Morto, evidente.

O senhor Lemos foi achado à porta do escritório, encolhido como se tivesse sentido muito frio à

noite.

Diva estava apoiada ao PBX da recepção. E Morais, descoberto às onze horas, quando todo o

edifício fervia, estava de calças arriadas, sentado na privada. O zelador constatou duas coisas,

antes de chamar a polícia. Era crime. Segundo, executado pela mesma pessoa. Os quatro

cadáveres estavam decapitados. Conclusões de zelador.

Quatro pessoas decapitadas numa segunda-feira atraíram seis viaturas da polícia, investigadores,

reportagem policial e não policial, curiosos. Impossível transitar. O prédio foi fechado. Ninguém

saía, ninguém entrava. Os escritórios que não tinham nada a ver com os crimes reclamaram.

Estavam sendo prejudicados. Ninguém se importou. O zelador foi interrogado. Colocaram numa

sala os funcionários do prédio. Os faxineiros, ascensoristas, eletricistas, homens da casa de

máquinas, o síndico, o subsíndico. Um investigador experiente notou que as decapitações tinham

sido violentas. Como se houvesse decapita-ção não violenta, disse um repórter policial.

Fala, conversa, interroga. Quem eram os mortos? Pessoas ligadas a eles? Um radialista esgoelava

que era crime político. O Doutor Joaquim, angolano exilado, ex-dono de um grande banco,

chegou ao Brasil com enorme fortuna, ao fugir da África. Em dois anos tinha multiplicado o

dinheiro, era acionista de seguradoras, financiadoras, mantinha um jornal para a colônia exilada,

recebia comendas cada seis meses. É só procurar entre os portugueses que apóiam o regime atual

português, gritava o radialista. Então, vai procurar

você, disse o policial, com inesperada paciência. Pode ser até que tenha razão. Mas como ligar o

Doutor Joaquim a Diva, secretária de uma assessoria de relações públicas, bonita, ex-miss

Telefônica, vinte e cinco anos, feliz (segundo as amigas) depois de comemorar o noivado na

quinta-feira anterior ao crime? E não havia nenhuma indicação de ligações extras, com o chefe,

por exemplo, ou qualquer outro. "Bem", comentou um jornalista cético e experimentado, "os irrepreensíveis também morrem".

E mais, pontificava o policial. Havia o Morais e o Lemos. Não se conheciam, não se

relacionavam. Podiam se encontrar casualmente no elevador, ou no hall. Mas segundo o zelador,

não consta que Lemos tenha subido ao oitavo onde Morais administrava uma firma de

transportes. E nem Morais jamais teria descido ao quinto, onde Lemos representava azulejos,

cerâmicas, pisos de luxo.

"Podemos supor", disse o repórter do mais importante jornal de São Paulo, matutino conservador

cioso de sua posição de terceiro da América Latina: "Lemos representava azulejos e adjacentes.

Morais foi encontrado morto dentro de um banheiro. Ora, banheiro leva azulejos. Não haveria

aqui uma pista inconscientemente fornecida pelo assassino?" Pode haver, mas é sutil demais para

minha cabeça, respondeu pacientemente o policial inesperado. "Muito científica, muito

freudiana", acrescentou para espanto geral. "Minhas deduções são chãs, mais realistas. Daqui a

pouco chego nesse filhodaputa sanguinário."

Já tem alguma pista?

Não, nenhuma.

O criminoso vai voltar ao lugar do crime? O criminoso continua no lugar do crime. Como sabe?

Não sei.

Abriram gavetas. Olharam prateleiras, cantos das salas, armários, embaixo dos tapetes.

Fotografaram de todos os ângulos. "Nunca vi a utilização dessas fotos, não sei para que servem,

a não ser dar emprego para dois ou três e gastar material", disse o mal-humorado repórter do

matutino conservador. Fizeram croquis, posição do corpo, tomaram notas, conversaram entre

eles. O depoimento do zelador e dos funcionários do prédio não esclareceu. Ninguém tinha visto

os quatro subirem. Cada um dos seis ascensoristas julgava que o Dr. Joaquim, Diva, Morais e

Lemos tivessem chegado no carro do outro. Geralmente prestavam atenção em quem chegava,

mas não havia um modo de determinar hábitos. Às vezes, um ascensorista não via o Lemos dois

ou três dias, porque não coincidia dele tomar o seu carro. O difícil é a pessoa que trabalha num

andar tomar o carro em outro. As pessoas usam o térreo e o seu piso, nada mais. Um prédio, para

seus usuários, se limita às fronteiras onde os homens trabalham, raramente são ultrapassadas.

Quando são, nota-se.

Então o zelador fez uma pergunta:

- Onde estão as cabeças dos decapitados?

Espanto geral. O investigador que parecia o líder chamou o subordinado:

- As cabeças?

- Estamos procurando.

- Como identificaram os corpos?

- Todo mundo conhecia. A roupa do Dr. Joaquim, o físico magro. A mesa de Diva. A carteira de

identidade do Lemos. O lenço sempre no bolso do paletó que o Morais usava.

- Precisamos encontrar as cabeças.

Continuaram a revista. Por todo o prédio. Nas escadas, bocas de lixo, incineradores, cestos de papel, cofres fortes.

- O crime é misterioso, confessou um PM cansado.

- Como vocês agem em crimes misteriosos? perguntou o repórter novamente.

- Deixamos como está. O acaso resolve. Um dia destes a gente pega um cara por aí e ele dá o

serviço.

- É o único jeito?

- Claro. Não temos gente, não temos verbas, não temos laboratório. Existem duzentos mil ladrões

na cidade. Mais de quarenta mil mandados de prisão que não podem ser cumpridos. Vendem-se

armas todos os dias. De cada dez desempregados, sete terminam assaltando. Até a polícia entra

no jogo, porque com esse salário não dá. A gente vai esquentar a cabeça com quatro malandros

mortos aí? Era gente de grana, e entraram numa fria. Vai ver, foram assaltados, reagiram,

empacotaram. Isso aí é coisa de mixo, pé de chinelo.

- É... Mas as cabeças, onde estão?

- Vou te contar, meu chapa. Vai ver, levaram. Pra fazer sopa. Com a carne pelo preço que anda.

O investigador líder chamou o zelador e funcionários. Queria dar um repasse.

- Um de vocês matou essa gente toda. Não sei por quê. Se soubesse saberia quem foi.

Olhou todos, um por um. E todos olharam para ele, impassíveis e esfomeados. Não tinham nem

mesmo deixado que comessem as marmitas trazidas de casa.

- Sei que foi um de vocês.

- Isso é uma acusação? indagou o zelador indignado.

- É. disse o investigador.

- Só para saber. Vai ver foi um de nós. Vamos descobrir e demitir o assassino.

- Estão dispensados. Quem não vier trabalhar amanhã estará automaticamente preso. Se for

encontrado, claro.

O ascensorista do carro três, o primeiro à direita de quem entra, desce a Rua da Consolação,

rádio de pilha ao ouvido. Ouve Francisco Petrônio cantando valsas e pensa que no domingo pode

ser que não vá ao culto, tudo depende deles descobrirem. Num bar, ele toma caracu com ovo,

come duas salsichas com molho de cebola, vê que o dinheiro ainda dá para uma asa de frango,

soterrada numa cobertura de gordura marrom.

- Quer entrar no bolo, companheiro? Um nordestino estende uns pedaços de papel.

- Bolo de quê?

- Do jogo de hoje. Palmeiras contra o Santa Cruz.

- Não torço pra nenhum dos dois.

- Vai ver é corintiano?

- Não. Em futebol, só gosto do tricolor da Penha. Não torço para time grande. Não quero bolo,

coisa nenhuma, vou para casa dormir, ainda tenho três conduções pela frente.

Bate com força sobre a asa de frango, mosquitos verdes se levantam, giram. Voltam, ele bate de

novo, fica acompanhando o vôo, na prontidão.

- Se você resolver matar todos os mosquitos, não vai fazer outra coisa a vida inteira. Olha só, diz

o garçom que serve café.

Dentro da estufa onde há bolinhos de bacalhau, ovos empanados, lingüiça frita, peixes à doré,

coxinhas, empadas, camarão acinzentado, salsichas no molho de tomate, ovo cozido, um enxame

de moscas, verdes e pretas.

- Se mosquito fizesse mal, não tinha sapo vivo. E estão todos vivos e gordos.

O ascensorista fecha a cara, não está para papos. Preocupado. A polícia procura as cabeças. Por

causa da polícia teve que ficar duas horas além do expediente, e não vai ganhar extra. Quando

chegar em casa, a mulher está dormindo, os filhos também. A briga será amanhã de manhã, ela

não vai acreditar que houve um crime no prédio, que não deu para pedir o vale (e se desse, talvez

não conseguisse, já retirou quase todo o salário e mais da metade do décimo terceiro). Nem o

plano de roubar caderno no supermercado deu certo. O menino precisa do caderno, a professora

disse que não dá mais para assistir aula assim, escrevendo em papel de pão, em pedaços de

saquinho de armazém, o que ele pensa? Na hora do almoço, ele rondou pelo supermercado,

chegou a apanhar os cadernos. Não tinha como enfiar debaixo da camisa, hora de almoço todo

mundo dos escritórios vai para lá, fica comprando bolachinhas, iogurtes, chocolates, besteirinhas

para enganar a fome durante o dia. Preferiu trocar o caderno por uma barra enorme de chocolate,

estava com fome. Depois, descobriu que era chocolate amargo. Não sabia se velho, se com

defeito. Pensou que quem levou na maciota uma barra de chocolate, bem podia ter levado um

caderno também. Ficou com dor de cabeça. Acho que o meu fígado está apodrecendo, preciso

tomar jurubeba.

Cochila no ônibus, a cabeça pende, ele cruza os braços fortemente, defendendo os bolsos. Já foi

roubado enquanto dormia. Agora, só sai com os documentos e o dinheiro da condução. Faz três

anos trabalha como ascensorista e cada vez que se deita tem a sensação de que está subindo,

descendo, subindo. Se contar ao zelador do zumbido no ouvido, zumbido que não pára nunca,

tem medo de ser mandado embora. Ficou uma vez quatro meses sem emprego, sabe o que é. O

zunido até que não incomoda, o pior de tudo era o Dr. Joaquim, sempre duro, seco como uma

vara. Nunca cumprimentava. Nem mesmo dizia o andar. Nos primeiros dias, o chofer do Dr.

Joaquim, um italiano convencido, determinava.

- Oitavo.

Um dia, o Dr. Joaquim entrou sozinho, não disse nada, ficou no fundo do elevador, bem às costas

dele. O ascensorista sempre detestou gente às suas costas, sentiu-se incomodado. Talvez reflexo

do bairro onde mora. As pessoas na rua, principalmente quando chegam nas conduções da noite,

andam meio de lado, olhando para quem vem atrás. O ascensorista examinou o Dr. Joaquim.

- Que andar?

- Já era tempo de ter aprendido, moleque burro. Oitavo.

Moleque? Ele, um homem de trinta anos, pai de quatro filhos? Burro? Burro. Não, não era burro,

talvez o Dr. Joaquim pensasse, mas ele não era burro. Sabia que era o oitavo. Perguntara por

perguntar. Custava ao Dr. Joaquim cumprimentar? Dizer bom dia, oitavo por favor? Ou simplesmente bom dia. Tinha gente no prédio que até agradecia quando o elevador chegava.

Porque sabia que ele é que conduzia o elevador para cima e para baixo com sua segurança.

Então, naquele dia que estava no automático e o carro encrencara, não deu pânico nas moças?

Foi preciso chamar a manutenção da fábrica de elevadores, porque ninguém dentro do carro

sabia manobrá-lo, mesmo com o zelador dando instruções por telefone. Por que burro? Qual era

a do Dr. Joaquim? Desde aquele dia, nunca mais perguntara nada. Também, quando o Dr.

Joaquim entrava e se instalava atrás dele no canto, o ascensorista se virava e olhava fixamente

para o homem seco e imperturbável que, por sua vez, parecia contemplar, indiferente, o teto.

De pé. Todos os dias de pé. Antigamente havia um banquinho de madeira. Mas o síndico, à

pedido dos condôminos, mandara retirar. Não ficava bem com a estética do elevador, todo em

aço escovado. O que é estética? Não responderam, retiraram o banco. Em pé, ocupando espaço

mínimo. Atropelado se o elevador estava cheio. Apertado. Comprimido nas horas de rush mal

tinha espaço para erguer os braços e apertar os botões dos andares.

Conhecia todo mundo do prédio. Sabia que o Sr. Silva desceria às 9,15 no décimo. Que o bemvestido Domingues iria ao sétimo. Valmir ao último. A perfumada Diva, secretária do catorze,

ficava perto dele, muito perto, mesmo que o carro estivesse vazio. Ali, quase encostada. E

fedendo. Fedendo esses perfumes de miss. Não é por isso que todo mundo corria atrás dela?

Gente de outros andares toda hora estava no elevador.

- Catorze.

- Catorze.

- Catorze.

Iam ver Diva. Aquela mulher fedia muito, mulher não foi feita para usar essas coisas. O cheiro

tem que ser natural, nada de colocar coisas debaixo dos braços, lavar cabelo com melecas

coloridas, grudentas. Sabão de pedra, sabão de coco, no máximo, são coisas permitidas pela lei

natural. Não é o que o Reverendo Matias diz todos os domingos? Nas manhãs de domingo o

ascensorista também subia. Mas alto, muito alto, não nas proximidades de Deus, quem era para

tanto? Chegava quase ao lugar que estaria destinado aos justos. Conhecia bem este lugar, ficava

de olhos fechados, enquanto o Reverendo Matias gritava coisas sobre o paraíso, anjos, a

recompensa, paz, conformismo, amor ao próximo. Não saberia repetir uma única frase inteira do

reverendo, só sentia dentro do seu coração que um dia estaria na paz, com toda a família, os

amigos.

- Catorze. Catorze. Catorze. Catorze.

Não podia ouvir o número do andar. Pediu para mudar de carro. Queria servir na ala do 18 ao 32.

O zelador não ligou, disse "é impossível" e pronto, encerrou a conversa. Continuou servindo o

Dr. Joaquim. A Diva que fedia cada vez mais. Um dia, teve acesso, o estômago virou, quase

vomitou. Segurou tudo na boca, o carro estava cheio, se soltasse seria despedido. Ficou com

aquela comida querendo explodir. Quando o último saiu, levou o carro ao dezenove, um andar

vazio, soltou tudo e vomitou muito mais ao pensar que aquilo tinha ficado em sua boca. Por

causa do fedor daquela mulher.

- Sete.

- Nove.

- Quinze.

- Dois.

- Quatro.

Uns faziam brincadeiras. "Chegou em São Paulo?" "Me deixe no aeroporto." "Garagem" (todos

sabiam que o seu carro não servia garagem). "Este é o elevador que caiu ontem?" "Outro dia

despregou o fundo." "Não, outro dia subiu como foguete, estourou o telhado, foi pra lua." O

Lemos, do quinto, fazia uma brincadeira que ele odiava. Se não tinha ninguém no carro, Lemos

apertava todos os botões, sorridente. Não dizia nada, apertava os botões e sorria. "Como é, tudo

legal, meu chapa? Tudo joinha?" Chapa. Joinha. Só sabia dizer isso. Chapa. Chapa. O Lemos não

sabia seu nome. Duvidava que alguém soubesse. Nunca, em três anos, alguém do prédio o

chamara pelo nome. Ali, não tinha nome. Vai ver, até pensassem que não tinha sido batizado.

Porque jamais alguém perguntara: "Como o senhor se chama?" Por que alguém não indagava

como ele estava passando?

O Morais, aquele senhor gordo do oitavo, não costumava entrar e apertar um imaginário botão às

suas costas, rindo, rindo, depois? Como se ele não estivesse ali, fosse uma peça do elevador.

Como podiam? Sua pele era amorenada, meio oleosa, diferente daquele aço cinza. Não dava para

confundir. Pele é macia, aço é duro, brilha, não sente. Reclamou do Morais ao zelador. "O que

você quer que eu faça? Chamar a atenção do Doutor Morais? É possível? Não se incomode com

essas coisinhas, não. Ele é muito brincalhão."

Um domingo, estava sem o uniforme, encontrou o Lemos na rua. Ficou à frente dele, e o Lemos

palitando o dente e consultando os palpites de cavalos. Rodeou o Lemos, não é possível que ele

não me reconheça só porque estou sem uniforme. E o Lemos passou a mastigar o palito,

cuspindo pequenos pedaços de madeira, um deles sobre o paletó azul ensebado do ascensorista.

E este apertou o missal fortemente contra o rosto e olhou para uma vitrine, vendo sua figura

refletida. Eu existo e Deus me vê. Deus me vê e não me importo com o resto. Não posso me

importar. Na esquina, encostou-se ao coletor de lixo. Será que Deus me vê? Não sei, não.

Na segunda-feira, Lemos entrou e nem brincou com ele (tinha perdido nos cavalos, não queria

conversa). Ninguém brincou com ele. Ninguém falou. Ninguém brinca com o ascensorista às

segundas-feiras. As caras estavam amarradas, fechadas. Para que tinha servido o sábado e o

domingo? Não eram como ele, cada domingo mais próximo do lugar dos justos. Não. Todos

voltavam infelizes, amargurados, menos Diva que fedia, fedia insuportavelmente. A sua tortura

diária era a subida e a descida desta moça.

- Catorze.

- Treze.

- Doze.

- Dez.

Abria, fechava, abria, fechava, subia, descia, subia. "O cigarro, não, por favor." Olhavam feio

para ele. "Mais para o fundo, ainda cabe gente." Olhavam irritados para ele. Alguém sabe o meu

nome aí?

Foi fácil com o Doutor Joaquim. O homem era muito fraco. Um empurrão violento contra a parede do elevador. "O que...?" O ascensorista tinha arrancado o fone da caixa, bateu na cabeça

do angolano, ele desmaiou. De repente, o elevador subiu, a porta do catorze se abriu e Diva, que

estava à espera, deu um grito. O ascensorista agarrou-a, deu com o telefone em sua cabeça, ela

desviou, pegou na boca, ela gritou. Sábado. No sábado ninguém ouve gritos. Outro golpe do

telefone, ela caiu. Quieta. Foi arrastada para dentro do elevador. Vou levá-los ao lugar dos justos.

Vocês não entrarão imediatamente. Terão que purgar, no umbral. Depois sim, quando todo esse

fedor do teu corpo, mulher, sumir, você entrará. E quando o Doutor Joaquim aprender

humildade, também entrará. O carro subiu e desceu. Onde estava o Lemos? E o Morais? Ele

tinha subido com os dois. Bateu na porta da transportadora, Morais atendeu. E caiu, sob os

golpes. Como é fácil derrubar um homem gordo. Por que não tinha experimentado antes? Eles

caem sem barulho, como bolo fofo. Arrastou-o. Demorou meia hora para Lemos aparecer.

- Quer apertar todos os botões?

Lemos olhou, não disse nada. Um ar de desprezo, o jornal dobrado debaixo do braço, na página

de cavalos. O ascensorista abriu a porta do elevador, Lemos olhou os corpos. Virou, recebeu,

caiu. Então, ali mesmo no quinto andar, o ascensorista manobrou um pouco o carro de porta

aberta. Ele subiu quarenta centímetros e parou, era o máximo. Ficou uma abertura para o poço.

Os corpos foram arrastados para fora do carro, deitados no piso. Com as cabeças pra dentro do

poço. Depois, o ascensorista manobrou outra vez o carro e as cabeças foram arrancadas

maciçamente, caíram lá no fundo. Ele ouviu o barulho surdo, como sacos de lixo jogados pelo

tubo. Aí começou a levar os corpos, cada um para seu lugar. Diva no PBX. Como sangrava.

Precisou usar a toalha do banheiro do Lemos. O Morais enfiou na privada, o nojento, sem calças.

O Doutor Joaquim foi largado na mesa, o Lemos na porta do escritório. E toca a lavar, limpar,

limpar.

Ainda no fundo do poço. Quando começarem a feder, vão descobrir. Até descobrir, o

ascensorista do carro 3 vai subir e descer, apertar botões. Encolhido em seu canto, sem que lhe

digam por favor, bom dia, obrigado. Peça de aço, escovado, brilhando.

Assinar:

Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:

Postar um comentário