Inspirados já nos ensinamentos de Sófocles, aqui, procurar-se-á a conexão, pelo conhecimento, entre o velho e o novo, com seus conflitos. As pistas perseguidas, de modos específicos, continuarão a ser aquelas pavimentadas pelo grego do período clássico (séculos VI e V a.C).

quarta-feira, 6 de agosto de 2025

REESCREVENDO A HISTÓRIA...

"Lanterna na Testa: Ensaios de uma República em Estado de Pantomima"

O pobre poeta | Carl Spitzweg | Impressão de arte

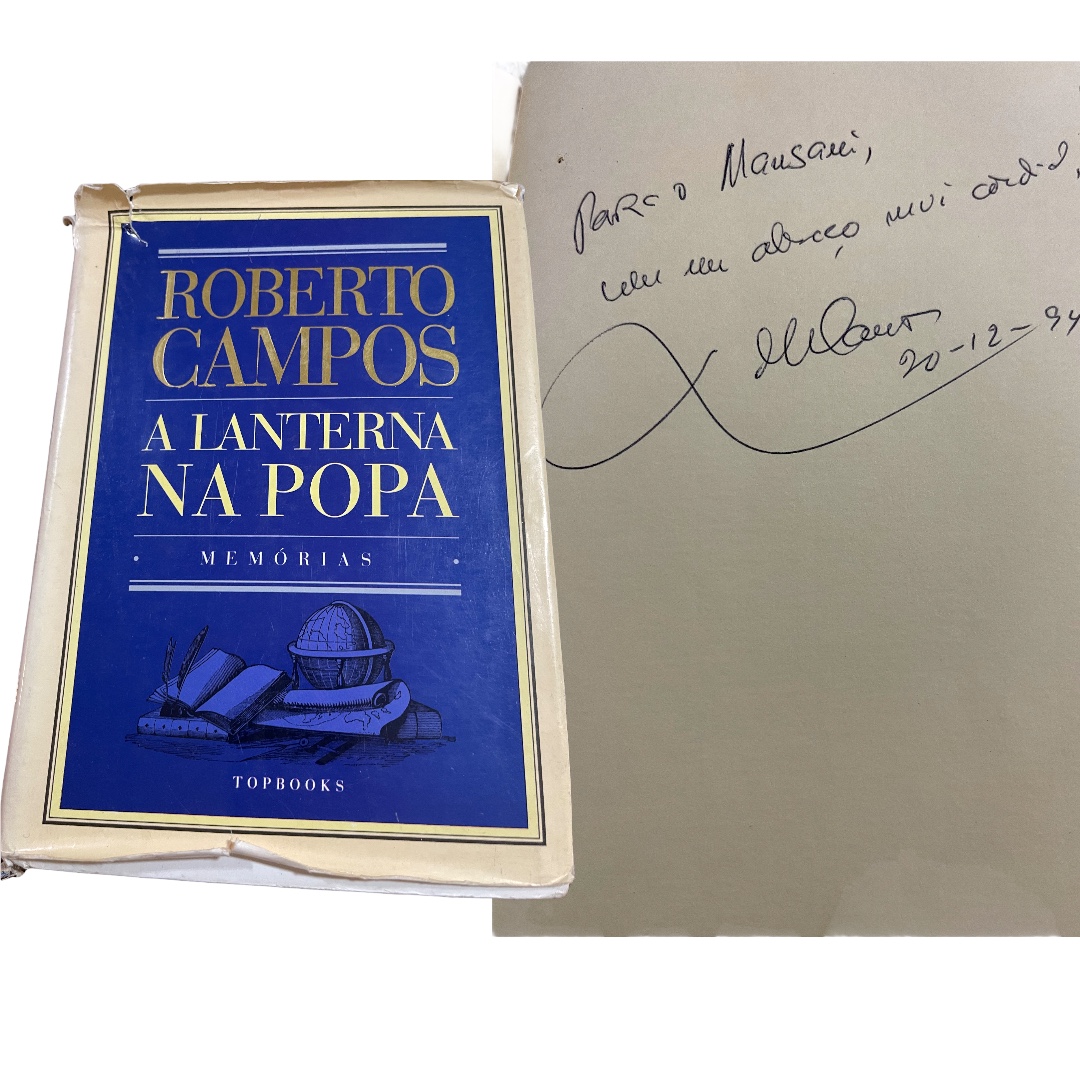

Ensaio à moda de Roberto de Oliveira Campos (1917–2001), cuiabano ilustrado e liberal sem culpas

"Num país em que a burrice é frequentemente promovida à condição de virtude cívica, ser racional é um ato subversivo", diria meu saudoso primo do Pantanal, Manuel, entre um gole de mate e um silêncio carregado de bichos e epifanias. Mas, ao contrário dele, eu era homem de cidades, cifras e confrontos. A poesia me enternecia, sim — mas o déficit fiscal me tirava o sono.

A presente crise, essa tragicomédia em tempo real transmitida das tribunas do Congresso e dos porões das redes sociais, poderia bem servir de pano de fundo para uma nova edição do Festival de Besteiras que Assola o País, aquele do Stanislaw. Só que agora o besteirol é high-tech, com hashtags e dancinhas de TikTok. O drama? Ainda somos uma república de coronéis, só que de gravata, com MBA em Miami e saudade do porrete.

O que se vê é um retorno grotesco ao messianismo fardado, uma nostalgia mal resolvida do porão autoritário. Enquanto Maimônides ensinava que a boa sociedade se constrói com razão e leis, os nossos arautos da pátria querem fundá-la na base do grito e do WhatsApp. A fidelidade a si mesmo, esse lema shakespeariano que tanto incomoda os aduladores de plantão, converteu-se em anátema para os que vivem de likes e de verbas secretas.

Roberto Campos — com quem partilhei afinidade de sangue mato-grossense e de fé na razão — enfrentava ditaduras e democracias com o mesmo rigor analítico: “Sou a favor da liberdade mesmo quando os libertários me aborrecem”, dizia ele. Eu diria o mesmo sobre os bolsonaristas: são ruidosos na defesa da liberdade, mas seletivos quanto aos seus beneficiários. Clamam por patriotismo enquanto celebram tarifaços impostos por um presidente estrangeiro com o qual compartilham penteado e ressentimentos.

No Congresso, assistimos a uma pantomima parlamentar que envergonharia os 18 do Forte. Aqueles marcharam pela honra; estes se acotovelam para impedir votações em nome de um caudilho de tornozeleira. Nada mais brasileiro do que isso: a rebelião travestida de fidelidade, a subserviência vendida como resistência. Quando, no passado, Prestes declarou lealdade à União Soviética, perdeu o registro. Hoje, nossos tribunos posam com a bandeira de outro país e exigem anistia. Se patriotismo é o último refúgio dos canalhas, o primeiro está sendo bem explorado: a chantagem institucional.

O problema do Brasil não é o atraso. É a insistência em reciclar os erros com novas embalagens ideológicas. Já tivemos a industrialização protecionista do tipo “petróleo é nosso”; agora temos o “Brasil acima de tudo”, versão silicone do mesmo fetiche estatista, porém adornado com tiaras evangélicas e memes de AI-generativa.

Dirão alguns que exagero. Outros, que sou reacionário. Talvez. Mas prefiro ser acusado de cinismo a ser cúmplice da estupidez. A história que ora se desenha pede reescrita — e não nas letras pálidas dos revisionistas, mas com a pena ferina dos que não temem desagradar. Porque o que está em jogo não é Bolsonaro, Lula ou Biden. É a própria possibilidade de sermos uma nação governável sem delírios imperiais nem pânicos morais.

Nos tempos de Bretton Woods, falava-se em reconstruir o mundo. Hoje, deveríamos ao menos tentar reconstruir o bom senso. Não será fácil. O populismo, como o álcool, inebria antes de matar. Mas quem dera, entre uma lanterna na popa e outra na testa, alguém acendesse o farol da razão.

Enquanto isso, no Pantanal, meu primo Manuel talvez sorrisse, achando tudo isso coisa de gente desimportante demais querendo parecer essencial. Ele, ao menos, sabia ser fiel a si mesmo sem fazer disso uma profissão.

Roberto O. C. da Silva (em memória do tio Roberto e do primo Manuel)

Mato-Grosso, agosto de 2025

"(...)na linha do lema de Shakespeare: "Be faithful to thyself". O ser fiel a si mesmo pode, naturalmente, incomodar uma quantidade ponderável de pessoas e de grupos."

Estatua de Maimónides na súa casa natal de Córdoba

Nascimento 30 de março de 1138

Córdova (Império Almorávida)

Dizia Maimônedes que a construção da boa sociedade pressupõe não fórmulas messiânicas, mas simplesmente o império da lei. Transcrevestes: "A lei como um todo objetiva duas coisas - o bem-estar da alma e o bem-estar do corpo. O primeiro consiste no desenvolvimento do intelecto humano; o segundo, no melhoramento das relações políticas dos homens entre si". Admirais todos os autores que aceitam o primado irreversível da razão.

Roberto Campos, o liberal | Acervo

Dissestes então a Castelo Branco: "Não posso assinar. Se o Presidente faz questão de unanimidade, entrego em suas mãos o meu cargo de Ministro do Planejamento." Ao que o Presidente Castelo Branco retrucou: "Vote com a sua consciência, Roberto. E por favor continue ministro." Entendo ter sido, aquele, um momento de grandeza nos difíceis dias que todos enfrentávamos.

Revolta dos 18 do Forte de Copacabana

Em 5 de julho de 1922, ocorria o levante dos tenentes do Rio de Janeiro, episódio conhecido como Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a primeira manifestação armada tenentista. A reação do governo foi severa e os rebeldes foram massacrados. A derrota, contudo, não pôs fim ao tenentismo, ao contrário, ela desencadeou outras revoltas.

O tenentismo foi um movimento dos militares de baixa patente (em sua maioria tenentes) ocorrido na década de 1920 que estavam insatisfeitos com o governo da República das Oligarquias e buscavam reformas políticas e sociais. Os “tenentes” compartilhavam de um forte espírito de patriotismo e de corporativismo. Queriam o fim das oligarquias e dos coronéis, defendiam o voto secreto e o ensino público e gratuito, pregavam a moralização da política brasileira que, segundo eles, cabia ao Exército, pois duvidavam da capacidade do povo vencer as oligarquias.

O tenentismo foi um dos principais fatores responsáveis pelo colapso da Primeira República. Está inserido no processo de crise da sociedade agroexportadora e do Estado oligárquico que culminou na Revolução de 1930.

https://ensinarhistoria.com.br/linha-do-tempo/revolta-dos-18-do-forte-de-copacabana/ - Blog: Ensinar História - Joelza Ester Domingues

o grupo dos 18 do Forte.

o grupo dos 18 do Forte do Itamaraty.

o grupo dos 18 do Forte do Iamaraty da Casa Branca.

Bolsonaristas radicalizam e levam a crise ao Congresso

Publicado em 06/08/2025 - 07:19 Luiz Carlos Azedo

Brasília, Congresso, EUA, Impeachment, Imposto, Justiça, Memória, Partidos, Política, Política, Trump

A cena de parlamentares impedindo o trabalho regular do Congresso não encontra paralelo recente na história. Mas ecoa o ambiente que antecedeu o 8 de janeiro de 2023

A volta do recesso parlamentar, ontem, mostrou o agravamento da crise política que abala a República. A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes por descumprimento de medidas cautelares, desencadeou reação imediata dos parlamentares de oposição, liderados pelo PL, que ocuparam as mesas diretoras da Câmara e do Senado, afrontaram seus presidentes, o deputado Hugo Mota (Republicanos-PB) e o senador Davi Alcolumbre (União-AP), e ainda ameaçam promover a obstrução total das votações do Congresso.

A cena de parlamentares impedindo o trabalho regular do Congresso não encontra paralelo recente na história. Mas ecoa o ambiente anárquico e radical que antecedeu a invasão dos palácios da Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, como se fosse a retomada de um fio da história da tentativa de golpe de Estado. Ao decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes tirou da garrafa o gênio da desestabilização das relações entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso.

Com a maior bancada da Câmara, o PL protagoniza a tentativa de emparedamento de Motta e Alcolumbre, para que ponham em votação, nesta semana, a anistia ao ex-presidente e aos demais envolvidos na tentativa de golpe de 8 de Janeiro, na Câmara, e o impeachment de Moraes, no Senado, onde já há 35 das 41 assinaturas de senadores necessárias para impor esta pauta.

Considerada desnecessária e exagerada por setores da magistratura, inclusive alguns ministros do STF, a prisão domiciliar de Bolsonaro foi uma resposta aos ataques que a Corte vem sofrendo por parte da oposição e ao descumprimento de medidas cautelares aplicadas ao ex-presidente, como participar de manifestações físicas ou virtuais. Mas fragilizou o amplo apoio que o julgamento do ex-presidente vinha tendo do Centrão e de setores moderados da oposição.

Leia também: Lira diz que prisão de Bolsonaro é ‘exagerada’ e Brasil deveria ‘tratar melhor’ ex-presidentes

Essa fratura facilitou a ofensiva coordenada pelos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, e pelos deputados Sóstenes Cavalcanti (RJ), líder do PL, e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, onde articulou a adoção pelo presidente Donald Trump do tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros.

Há um realinhamento de forças políticas no país em razão da intervenção direta de Trump em favor de Bolsonaro. Desde o golpe militar de 1964, que foi vitorioso, não ocorre uma interferência dos Estados Unidos dessa magnitude na política brasileira, em apoio aberto ao ex-presidente, seus filhos e seus aliados. Não tem precedentes a forma como o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros está sendo comemorado por Bolsonaro e a bancada do PL, como um golpe para desestabilizar o governo Lula e impor ao Supremo uma decisão favorável ao ex-presidente.

Paralelo histórico

Nem de longe as medidas do STF têm paralelo, por exemplo, embora de natureza ideologicamente oposta, com a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro (PCB), em 1947, após declarações de seu secretário-geral, Luiz Carlos Prestes, no ano anterior. A Guerra Fria dava seus primeiros passos. O Brasil, recém-saído da ditadura Vargas e com uma Constituição democrática em vigor, vivia um momento de intensa disputa ideológica. Nesse contexto, respondendo a uma pergunta hipotética e capciosa, Prestes afirmou: “Se houver guerra entre o Brasil e a União Soviética, estarei ao lado da União Soviética”.

Interpretada como prova de lealdade a uma potência estrangeira, a frase caiu como uma bomba no Congresso e na opinião pública. O governo Dutra, alinhado aos EUA, reagiu com rapidez: o PCB foi acusado de agir contra a segurança nacional. Em 1947, seu registro foi cassado e, em seguida, seus parlamentares perderam o mandato. O partido mergulhou na clandestinidade e a repressão contra seus militantes se intensificou. Somente em 1985, no governo Sarney, o PCB voltou a ser um partido legal.

O “sincericídio” de Prestes, embora coerente com sua ideologia, foi usado historicamente como argumento para justificar uma medida drástica de exclusão política. A lógica era: uma força que age em sintonia com interesses estrangeiros contra o próprio país não pode permanecer no jogo democrático. Oito décadas depois, o paralelo não está na ideologia, mas no caráter da ação política: a atuação contra a soberania nacional e as instituições democráticas.

Bolsonaro e seus filhos estimulam, de forma aberta, que Trump imponha sanções e tarifas contra o Brasil para constranger o Judiciário e obter vantagens políticas internas. Em momento de grave tensão diplomática, porém, a reação do Supremo nem de longe se compara àquela aplicada ao PCB. O paralelo somente tem sentido para mostrar que certos limites constitucionais estão sendo ultrapassados, sem embargo das críticas às medidas cautelares adotadas por Moraes.

Leia ainda: Redes sociais se dividem sobre prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta Quaest

Alcolumbre classificou a ação de ontem como “exercício arbitrário das próprias razões”, lembrando que o Congresso tem “obrigações com o país” na apreciação de matérias essenciais. Motta adotou tom mais neutro, mas reforçou que decisões judiciais devem ser cumpridas. Ambos, porém, enfrentam o mesmo dilema: como retomar os trabalhos sem ceder à chantagem política.

Nas entrelinhas: todas as colunas no Blog do Azedo

Compartilhe:

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)Compartilhe no Google+(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

#Alcolumbre, #Bolsonaro, #congresso, #Moaes, #Motta, #Supremo, #Tarifaço

LIVRO AUTOGRAFADO / CAMPOS, ROBERTO. A LANTERNA NA POPA. Rio de Janeiro: TopBooks, 1994. 1ª EDIÇÃO. COM DEDICATÓRIA E AUTÓGRAFO DO AUTOR: PARA O MANSANI, COM UM ABRAÇO MUI CORDIAL DO ROBERTO CAMPOS. 20/12/1994. Livro em bom estado de conservação e pontuais desgates; capa dura com sobrecapa; sobrecapa apresenta amassados e pequenos rasgos na parte superior. 1417p.*Roberto de Oliveira Campos ABL (Cuiabá, 17 de abril de 1917 Rio de Janeiro, 9 de outubro de 2001) foi um economista, professor, escritor, diplomata e político brasileiro. Nascido em Mato Grosso, oriundo de uma família de origem humilde, formou-se em Filosofia e Teologia em um seminário católico, seguindo a carreira diplomática após passar no concurso do Itamaraty. 1 Foi nomeado cônsul de terceira classe em Washington, e, nesta cidade, se formou em Economia pela Universidade George Washington. Pouco tempo depois, foi promovido a cônsul de segunda classe, e foi designado segundo secretário de Washington. Fez parte da delegação brasileira da Conferência de Bretton Woods, que criou o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Após isso, juntou-se à representação do Brasil nas Nações Unidas em Nova Iorque, onde fez a sua Pós-Graduação em Economia pela Universidade de Colúmbia. No período em que permaneceu nos Estados Unidos, foi membro da delegação brasileira em diversas reuniões e conferências internacionais. Mais tarde, tornou-se parte da assessoria econômica do presidente Getúlio Vargas, sendo um dos idealizadores da Petrobras, autarquia que havia sido inicialmente pensada como empresa mista sob controle majoritário do Estado ao invés de um monopólio estatal. No Governo Juscelino Kubitschek, foi um dos Presidentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e teve uma participação importante no Plano de Metas. Após o Golpe de Estado de 1964, foi ministro do Planejamento durante o governo de Castelo Branco, quando promoveu muitas reformas econômicas. Foi um dos idealizadores do BNDES, Banco Central do Brasil, Estatuto da Terra e do FGTS. Em 1982, foi eleito senador pelo seu estado natal, Mato Grosso. Em 1990, ao invés de disputar a reeleição como senador, preferiu se candidatar a deputado federal pelo Rio de Janeiro, tendo sido eleito naquele ano e reeleito em 1994.3 Em 1998, Campos disputou as eleições por uma cadeira no Senado Federal, também pelo Rio de Janeiro, mas Sartunino Braga ficou à frente na disputa por uma diferença de 5% dos votos. Em 23 de Setembro de 1999, foi eleito imortal pela Academia Brasileira de Letras. Faleceu de um infarto agudo do miocárdio no dia 9 de outubro de 2001, no Rio de Janeiro.

Passei no concurso do Itamaraty como sétimo colocado, no grupo que se tornou depois famoso como o grupo dos 18 do Forte. O concurso tinha sido uma batalha acadêmica. Estava acostumado a conseguir a primeira classificação em nos cursos do seminário, sentia-me mentalmente humilhado com o sétimo lugar. Essa frustração era apenas atenuada pelo fato de que todos os classificados à minha frente era repetentes do concurso. (…) Não tendo dinheiro para pagar “cursinhos”, estava em desvantagem competitiva. Estava melhor em línguas. Dominava bem o francês. Faltava-me o inglês, obrigatório no exame. Li incansavelmente a gramática e, com o auxílio de dicionários, penetrei nos escaninhos da literatura clássica inglesa. Para treinar o ouvido, metia-me horas no cinema, de olhos fechados, resistindo à tentação de ler as legendas. Continuei com péssima pronúncia e tive desagradáveis surpresas. Quando desembarquei em Washington rumo a meu primeiro posto, cheio de citações clássicas, mal conseguia entender o inglês coloquial (Roberto Campos em Laterna na Popa)

O que é bom para os EUA é bom para o Brasil?

Em poucos meses, governo Biden vacinou 22% da população e destinou trilhões para combater a fome e o desemprego. Tragédia brasileira revela a vassalagem seletiva de Bolsonaro e das elites: querem importar apenas políticas de destruição

OutrasPalavras

Crise Brasileira

Por Paulo Kliass

Publicado 13/04/2021 às 17:46 - Atualizado 13/04/2021 às 19:00

A frase foi pronunciada pelo político conservador brasileiro, Juracy Magalhães, logo depois de ter sido nomeado embaixador do Brasil nos Estados Unidos pelo governo militar que depôs o Presidente João Goulart em 1º de abril de 1964. O político era dirigente da UDN, partido que conspirou a favor da ditadura, e havia encerrado seu mandato como governador da Bahia em 1963. Logo após essa breve passagem pela representação brasileira em Washington, ele foi nomeado Ministro da Justiça e depois também chanceler entre 1965 e 1967.

A indicação realizada pelo marechal Castello Branco ainda em junho, poucos meses depois do golpe, confirmou a tendência das elites brasileiras em aceitarem uma postura passiva perante os desejos e interesses dos norte-americanos em termos geopolíticos, econômicos, sociais e culturais. Em um mundo ainda marcado pela disputa ideológica da Guerra Fria, o alinhamento automático com os Estados Unidos se ancorava na necessidade de “derrotar o comunismo” a qualquer custo.

Essa postura reflete a mais absoluta falta de estratégia para construção de um projeto nacional de sociedade e parece delegar a outra nação tal incumbência. No entanto, felizmente outras forças parecem ter interferido no processo e a própria tradição do Itamaraty permitiu uma correção de rumo na diplomacia a partir de então. Mesmo durante a ditadura o Brasil manteve uma relativa autonomia na condução de sua orientação para as relações exteriores, participando de articulações de aproximação com países não-alinhados e de outras inciativas menos bajuladoras dos interesses ianques.

No entanto, o fato é que mesmo o espírito de vira-lata de nossas elites só ganha iniciativa quando o alinhamento político-ideológico é mais do que evidente e não deixa margem a dúvidas. A eleição de um afrodescendente para dirigir o país do norte em 2009, por exemplo, não animou muito os espíritos das elites brancas tupiniquins. Afinal, o forte simbolismo de Barack Obama ocupando a Casa Branca e chamando Lula de “the guy” não contava com nenhum tipo de entusiasmo propiciado pela frase de Juracy Magalhães.

Americanófilos, ma non troppo

Já eleição de Donald Trump e a infeliz coincidência com a chegada de Bolsonaro ao poder por aqui recoloca a questão do alinhamento automático em outro patamar. O Brasil abandona qualquer tipo de pretensão de desempenhar um papel relevante no cenário internacional e passa a ser apenas um peão a mais nas mãos da diplomacia norte-americana. A bajulação passa ser sistemática e o chanceler brasileiro se orgulhava de transformar nosso país em pária internacional. No entanto, com o cenário de agravamento da nossa crise interna e da ruptura de canais de intermediação com os parceiros pelo mundo afora, mais uma vez parte das elites começam a perceber que o aforismo do udenista precisava mais uma vez ser relativizado. A admiração de sempre ao que vinha de lá passa ser temperada com o receio das consequências das trapalhadas perpetradas pelos dois presidentes.

A derrota de Trump e a vitória de Joe Biden marca o retorno do Partido Democrata à presidência nos Estados Unidos. A emergência da crise provocada pela covid-19 e a tragédia em que se configurou a postura do seu antecessor perante a pandemia provocaram uma mudança de estratégia da nova equipe. Os Estados Unidos vinham liderando todos os índices negativos associados à doença, uma vez que Trump adotara uma prática e um discurso negacionistas, subestimando seus riscos e classificando o fenômeno ora como uma “gripezinha”, ora como “vírus chinês”. Essa foi, inclusive, a importação que Bolsonaro trouxe para orientar a conduta desastrosa de seu governo no (não) enfrentamento da pandemia.

A mudança com Biden

A chegada de Biden reorienta as políticas públicas para esse fato novo, que demanda medidas urgentes e vigorosas. De um lado, tem início um forte movimento para vacinação em massa e em grande escala da população. De outro lado, o governo decide pela adoção de pacotes expressivos de recursos públicos para ajudar na retomada do crescimento das atividades econômicas e na ajuda às empresas e famílias em dificuldades.

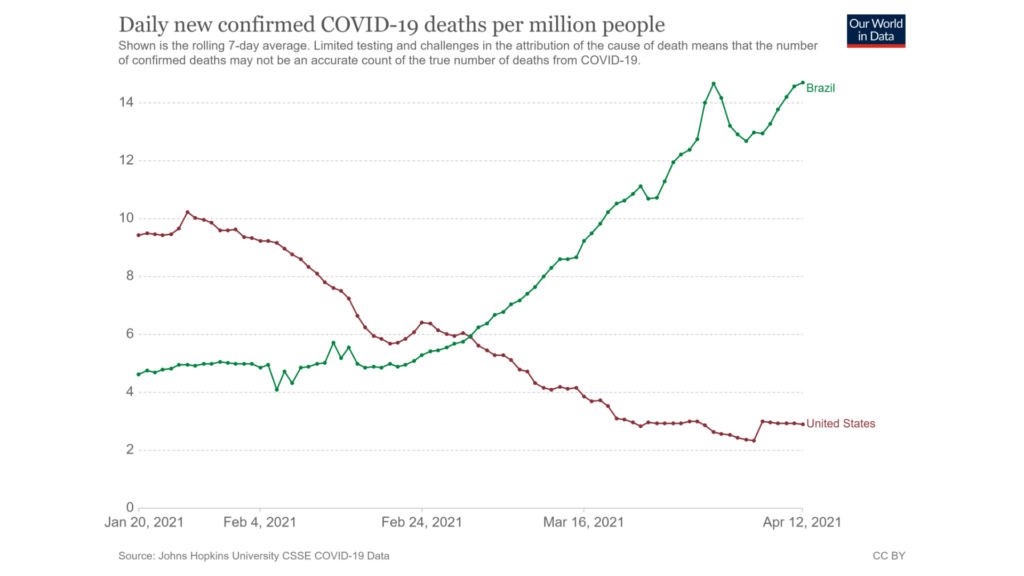

Os efeitos em algumas variáveis são quase imediatos. O gráfico 1, logo abaixo, exibe a tendência do movimento ocorrido com o número de mortes causadas pela covid-19 em proporção com cada milhão de habitantes entre Brasil e Estados Unidos. A data de início da comparação é justamente a posse do novo ocupante da Casa Branca, em 20 de janeiro de 2021.

Gráfico 1 – Mortes por covid – casos por milhão (média semanal)

Naquele dia, os Estados Unidos apresentavam a marca de 8,31 mortes por dia por milhão de habitante em média semanal. Esse índice era mais do que o dobro do apresentado pelo Brasil, que registrava 3,60 mortes, de acordo com o mesmo critério. A sequência inicial evolui, com as curvas tendendo a se inverter e no dia 2 de março os valores se igualam em 5,93 óbitos. A partir de então, as estatísticas brasileiras refletem a explosão descontrolada de casos fatais, ao passo em que a estratégia norte-americana de vacinação e medidas de precaução e isolamento parecem surtir efeito. Em 2 de abril o Brasil atinge a marca de 14,70 mortes, enquanto os EUA reduzem a média diária para 2,91. Ou seja, em menos de três meses aumentamos em mais de 300% os óbitos, enquanto os norte-americanos viram as mortes serem reduzidas em 65%.

Brasil muito atrás

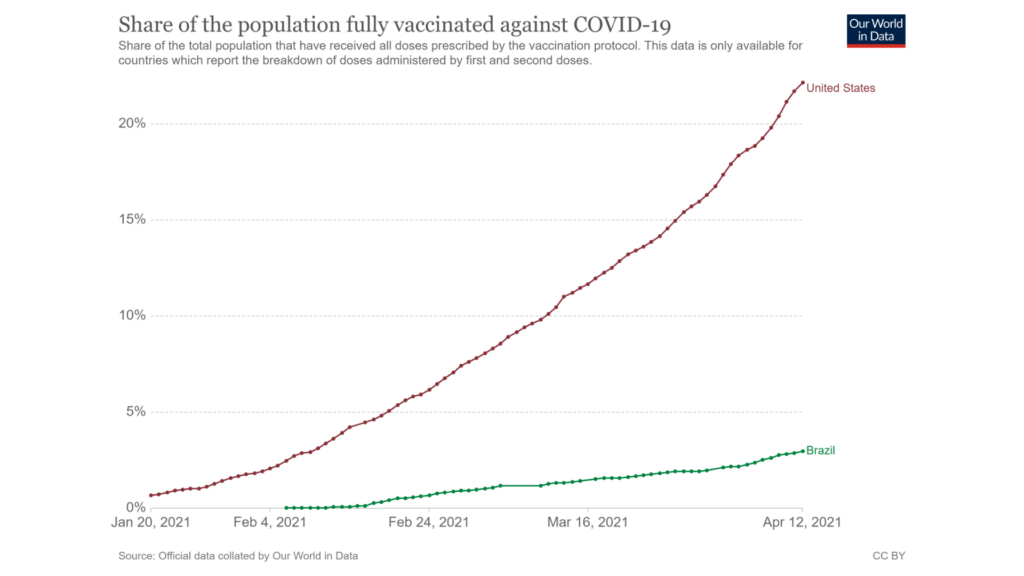

Outra iniciativa relevante foi o estímulo à vacinação em massa. O gráfico 2 abaixo nos mostra a evolução da porcentagem da população que está definitivamente imunizada. No início do governo Biden, a taxa era apenas de 0,65% e o Brasil nem havia começado sua campanha. Atualmente, menos de 3 meses depois, os Estados Unidos atingiram a marca de 22% da população plenamente vacinada e o Brasil está em 3% apenas.

Gráfico 2 – Porcentagem da população vacinada – Brasil e EUA

Outra frente de ação do governo Biden foi na seara fiscal. O novo presidente parece ter abandonado a rigidez dogmática da austeridade fiscal e encaminhou medidas determinando a elevação expressiva das despesas orçamentárias inicialmente previstas, sempre com o objetivo de combater a pandemia e seus efeitos negativos para economia e para sociedade.

Em janeiro, apenas alguns dias após a posse, foi anunciado um pacote de ajudas no valor de US$ 1,9 trilhão. As verbas eram destinadas a rubricas como desemprego, auxílio contra a fome e risco de despejo por falta de pagamento de aluguéis ou hipotecas imobiliárias. Além disso, havia previsão de despesas com vacina e testagem da covid, bem como repasses para pequenas empresas, estados e municípios.

Atualmente está em fase final de elaboração um novo conjunto de medidas no valor de US$ 3 trilhões. O pacote deverá ser composto de 2 segmentos. De um lado, despesas dirigidas à geração de empregos em obras e projetos de infraestrutura e da “economia limpa” (empreendimentos de conteúdo verde e sustentável). De outro lado, estão localizadas as verbas destinadas aos programas de chamada “economia do cuidado”, com o foco dirigido aos aspectos relacionados à economia doméstica.

A soma destas duas medidas deverá atingir algo próximo a US$ 5 trilhões. Esse valor representa em torno de 25% do PIB daquele país, que está avaliado em US$ 21 trilhões. Trata-se de uma iniciativa necessária e corajosa, uma vez que rompe com a tradição conservadora do fiscalismo restritivo. A emergência da realidade concreta parece ter falado mais alto do que os conhecidos receios e ameaças advindas das fontes do financismo internacional, sempre muito bem instalado em seus escritórios de Manhattan. Além disso, uma nova ordem econômica parece estar em construção para substituir os dogmas ultrapassados no neoliberalismo, tal como estabelecidos no defunto Consenso de Washington da década de 1980.

Se é bom para o Brasil, então mãos à obra

Uma simples comparação com o caso brasileiro nos permite identificar o nível de atraso em que nos encontramos nesse debate e na adoção de tais medidas. Nosso PIB está avaliado em torno de R$ 7,4 trilhões. Caso o governo brasileiro resolvesse adotar uma estratégia similar e de potência semelhante, caberia um pacote de ajuda no valor de R$ 1,8 trilhão. Porém, vige uma subestimação das necessidades para o enfrentamento da guerra contra a pandemia, ao tempo em que seguem as adorações imaculadas aos altares da austeridade fiscal sob a forma de uma impressionante e sacrossanta divindade intangível. E o governo continua se negando a comprar vacinas e a adotar um programa de auxílio emergencial com um benefício mensal mínimo de R$ 600 enquanto durar a pandemia. Um verdadeiro crime contra o país e seu povo.

Talvez seja mais do que passada a hora de nossas elites se inspirarem na frase de Juracy Magalhães. Se for bom mesmo para o Brasil, então o caminho passa por retirar um governo genocida e negacionista do poder e adotar um programa econômico com previsão das despesas necessárias para derrotar a pandemia e recuperar a trilha do crescimento e do desenvolvimento.

Tags

combate ao desemprego, diplomacia bolsonarista, ditadura militar, governo Jair Bolsonaro, Joe Biden, Juracy Magalhães, pacotes de estímulo, salvar pequenas empresas, vacinação no brasil, vassalagem aos EUA

Lanterna da popa, lanterna da proa

São Paulo, Domingo, 21 de Março de 1999 FOLHA DE S.PAULO brasil

LANTERNA NA POPA

Reescrevendo a história...

ROBERTO CAMPOS

"Nosso único dever para com a história é reescrevê-la", dizia Oscar Wilde. Quando for reescrita a história econômica do Brasil nos últimos 50 anos, várias coisas estranhas acontecerão. A política de autonomia tecnológica em informática, dos anos 70 e 80, aparecerá como uma solene estupidez, pois significou uma taxação da inteligência e uma subvenção à burrice dos nacionalistas e à safadeza de empresários cartoriais. Campanhas econômico-ideológicas, como a do "petróleo é nosso", deixarão de ser descritas como uma marcha de patriotas esclarecidos para serem vistas como uma procissão de fetichistas anti-higiênicos, capazes de transformar um líquido fedorento num unguento sagrado. Foi uma "passeata da anti-razão" que criou sérias deformações culturais, inclusive a propensão funesta às "reservas de mercado".

A criação do monopólio estatal de 1953 foi um pecado contra a lógica econômica. Precisamente nesse momento, o ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, mendigava um empréstimo de US$ 300 milhões ao Eximbank, para cobertura de importações correntes (inclusive de petróleo). A ironia da situação era flagrante: de um lado, o país mendigava capitais de empréstimos que agravariam sua insolvência; de outro, pela proclamação do monopólio estatal, rejeitava capitais voluntários de risco. Ao invés de sócios complacentes (cuja fortuna dependeria do êxito do país), preferíamos credores implacáveis (que exigiriam pagamento, independentemente das crises internas). Esse absurdo ilogismo levou Eugene Black, presidente do Banco Mundial, a interromper financiamentos ao Brasil durante cerca de dez anos (com exceção do projeto hidrelétrico de Furnas, financiado em 1958). Houve outros subprodutos desfavoráveis. Criou-se uma cultura de "reserva de mercado", hostil ao capitalismo competitivo. Surgiu uma poderosa burguesia estatal que, protegida da crítica e imune à concorrência, acumulou privilégios abusivos em termos de salários e aposentadorias. Criou-se uma falsa identificação entre interesse da empresa e interesse nacional, de sorte que a crítica de gestão e a busca de alternativas passaram a ser vistas como traição ou impatriotismo.

Vistos em retrospecto, os monopólios estatais de petróleo, que se expandiram no Terceiro Mundo nas décadas de 60 e 70, longe de representarem um ativo estratégico, tornaram-se um cacoete de países subdesenvolvidos, na América Latina, África e Oriente Médio. Nenhum país rico ou estrategicamente importante, nem do Grupo dos 7 nem da OCDE, mantém hoje monopólios estatais, o que significa que os monopólios não são necessários nem para a riqueza nem para a segurança estratégica.

Essas considerações me vêm à mente ao perlustrar os últimos relatórios da Petrossauro. Ao contrário de suas congêneres terceiro-mundistas, que são vacas-leiteiras dos respectivos Tesouros, a Petrossauro sempre foi mesquinha no tratamento do acionista majoritário. Tradicionalmente, a remuneração média anual do Tesouro, sob a forma de dividendos líquidos, não chegou a 1% sobre o capital aplicado. Após a extinção de jure do monopólio, em 1995 (ele continua sendo exercido de facto), e em virtude da crítica de gestão e da pressão do Tesouro falido, os dividendos melhoraram um pouco, "ma non troppo". Muito mais generoso é o tratamento dado pela Petrossauro à Fundação Petros, que representa patrimônio privado dos funcionários. A empresa é dessarte muito mais um instituto de previdência, que trabalha para os funcionários, do que uma indústria lucrativa, que trabalha para os acionistas. Aliás, é duvidoso que a Petrossauro seja uma empresa lucrativa. Lucro é o resultado gerado em condições competitivas. No caso de monopólios, é melhor falar em resultados. Quanto à Petrossauro, se fosse obrigada a pagar os variados tributos que pagam as multinacionais aos países hospedeiros -bônus de assinatura, royalties polpudos, participação na produção, Imposto de Renda e de Imposto de Importação-, teria de registrar prejuízos constantes, pois é alto seu custo de produção e baixa sua eficiência, quer medida em barris/dia por empregado, quer em venda anual por empregado.

Examinados os balanços de 1995 a 1998, verifica-se que o somatório dos dividendos ao Tesouro (pagos ou propostos) alcança R$ 827 milhões, enquanto que as doações à Petros atingiram R$ 2,054 milhões. Considerando que o Tesouro representa 160 milhões de habitantes e vários milhões de contribuintes, enquanto a burguesia do Estado da Petrossauro é inferior a 40 mil pessoas, verifica-se que é o contribuinte que está a serviço da estatal, e não vice-versa.

Nota-se hoje no governo uma perigosa tendência de postergação das privatizações, seja na área de petróleo, seja na área financeira, seja na eletricidade. É um erro grave, que põe em dúvida nosso sentido de urgência na solução da crise e nossa percepção dos remédios necessários. A privatização não é uma opção acidental nem coisa postergável, como pensam políticos irrealistas e burocratas corporativistas. É uma imposição do realismo financeiro. Há duas tarefas de saneamento imprescindíveis. A primeira consiste em deter o "fluxo" do endividamento (o objetivo mínimo seria estabilizar a relação endividamento/ PIB). Essa é a tarefa a ser cumprida pelo ajuste "fiscal". A segunda consiste em reduzir o "estoque" da dívida. Esse é o objetivo da reforma "patrimonial", ou seja, a "privatização".

Não se deve subestimar a contribuição potencial da reforma patrimonial para a solução de nosso impasse financeiro. Tomemos um exemplo simplificado. Apesar da crise das Bolsas, a venda do complexo Petrossauro-BR Distribuidora poderia gerar uma receita estimada em R$ 20 bilhões. Considerando que a rolagem da dívida está custando ao Tesouro cerca de 40% ao ano, uma redução do estoque em R$ 20 bilhões representaria uma economia a curto prazo de R$ 8 bilhões. Isso equivale a aproximadamente 40 anos dos dividendos pagos ao Tesouro pela Petrossauro na média do período 1995-1998 (a média anual foi de R$ 207 milhões).

Se aplicarmos o mesmo raciocínio à privatização de bancos estatais e empresas de eletricidade, verificaremos que a solvência brasileira dificilmente será restaurada pela simples reforma fiscal. Terá de ser complementada pela reforma patrimonial.

É perigosa complacência a atitude governamental de que a reforma fiscal é urgente, e a reforma patrimonial, postergável. É dessas complacências e meias medidas que se compõe nossa lamentável, repetitiva e humilhante crise existencial.

Roberto Campos, 81, economista e diplomata, foi senador pelo PDS-MT, deputado federal pelo PPB-RJ e ministro do Planejamento (governo Castello Branco). É autor de "A Lanterna na Popa" (Ed. Topbooks, 1994).

Impeachment de Collor teve até voto em cadeira de rodas; veja

Embargos Culturais

Roberto Campos e o impeachment de Collor

Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy

30 de outubro de 2022, 8h00

AcademiaConstitucionalPolítica

Nos capítulos finais de Lanterna na Popa, Roberto Campos registra que o destino o designara para proferir o primeiro voto em favor do impeachment de Collor, na "fatídica sessão do Congresso de 29 de setembro de 1992". Campos teve prioridade absoluta no voto, privilégio que se devia ao triste fato de que estava em uma cadeira de rodas. Um privilégio raro, como naquela linda canção de Fabrizio de André (Giordie).

SpaccaCampos conta que tomou um jatinho no Rio de Janeiro, interrompendo uma convalescença ainda precária. Os prognósticos ainda eram incertos, também quanto ao desate da votação. Campos identificava-se como um enfermo muito solicitado, recebendo incessantes telefonemas de Ulisses Guimarães, Ibsen Pinheiro e Paulo Maluf.

Campos registrou que votou com melancolia, "apoiando o parecer do relator Nelson Jobim, favorável ao impeachment". Lembra em suas memórias que fora delirantemente aplaudido, inclusive pelos "jovens carapintados, acampados em frente ao Congresso". Alguns da geração de 1980, ou de um pouco antes, hoje quarentões, protagonizaram o "carapintadismo", inicialmente na União Nacional dos Estudantes e na União Brasileira de Estudantes Secundaristas.

As denúncias de Pedro Collor de Mello, relacionadas ao irmão e a PC Farias azeitavam o movimento. Li nesses dias o primeiro volume de Trapaça, Saga Política no Universo Paralelo Brasileiro, de Luís Costa Pinto, editado pela Geração, que retoma essa passagem de nossa história, com muita qualidade.

Campos contou com exatidão as reuniões que teve com o então presidente, uma delas no "Bolo de Noiva", no Ministério das Relações Exteriores, dez dias antes da posse. Campos insistiu na imprestabilidade do congelamento de preços, receita que havia fracassado nos planos Cruzado e Verão. Recomendou também que não se aumentassem impostos, com base em Reagan, para quem o "imposto cria sua própria despesa".

Discutiram também sobre uma apreensão nacional que havia com o confisco, que justificaria que se votasse no candidato com quem Campos conversava. Dez dias depois, o então eleito presidente baixa a medida provisória 168. Para quem não lembra, era o congelamento de preços e o confisco dos ativos financeiros. Teriam feito exatamente o que acusavam no candidato. Era o início, e foi o começo do fim.

Com José Guilherme Merquior, em intermináveis conversas, Campos lamentava que a democracia política da Nova República "tivesse redundado num autoritarismo econômico de violência sem precedentes na história brasileira". Para Campos o Brasil fizera uma glasnost sem perestroika. Merquior já estava bem adoentado, lutando contra o câncer. Não ouviram Merquior, um liberista, que, segundo Campos, "acreditava na superioridade das economias de mercado, não só em termos de eficiência econômica, mas também de consolidação democrática".

O confisco que traumatizou o país mostrou (na minha opinião) que Campos e Merquior de algum modo viveram uma nova jornada dos logrados. Segundo Campos havia (no tempo) um erro de pessoa, um erro de diagnóstico, um erro de instrumento, um erro de sequência, um erro de descaso pela sinergia, ampliados por uma equipe econômica jovem e inexperiente, com um forte sotaque na verdade dirigista. Naquele episódio, acrescenta Campos, demoliu-se a confiança do poupador, o ânimo do investidor e a credibilidade do governo.

Por conta, especialmente desse último, é que Campos, ainda que com os movimentos limitados, em cadeira de rodas, apresentou-se no Congresso para votar naquele delicadíssimo dia. Não fez discurso, e nem invocou família, amigos, história, compromissos, como ocorreu muito depois, em outro episódio parecido, de fresca memória, e que proporciona farto material anedótico para os historiadores do futuro.

Passados 30 anos do impeachment aqui mencionado, os dias continuam delicados, a incerteza permanece. É preciso decidir, ainda que metaforicamente em uma cadeira de rodas, imagem que de algum modo revela a coragem da escolha, menos do que o gesto mecânico da opção. A essa escolha, e a esse gesto mecânico, os cientistas políticos denominam de democracia. Na percepção de um inglês corajoso, frasista, inteligente, preparado e fumador de charutos, a democracia pode ser mesmo a pior forma de governo, à exceção de todas as demais, o que justifica sua defesa. Não tenho a fonte dessa frase, não sei exatamente onde Churchill a pronunciou, porém subscrevo integralmente seu conteúdo.

Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy

é livre-docente pela USP, doutor e mestre pela PUC-SP, advogado, consultor e parecerista em Brasília, ex-consultor-geral da União e ex-procurador-geral adjunto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Morre aos 100 anos, Carlos Lemos - (crédito: Reprodução/FNA)

Morre arquiteto Carlos Lemos, parceiro de Niemeyer em obras icônicas de SP

Professor emérito da FAU/USP e referência na história da arquitetura brasileira, aos 100 anos, deixa legado em projetos como o Copan e a Oca

Por Giovanna Sfalsin

postado em 06/08/2025 18:45

Honorina de Campos morreu aos 97 anos de sua idade. Quando estava com 92, conversando com o filho disse: "Estou com muito medo". Roberto quis saber de quê. Resposta: "Tenho medo de não morrer jamais".

Segundo governo de Vargas</b>

O segundo governo de Vargas foi o segundo governo democrático da Quarta República e ficou marcado por crise política, crise econômica e grande tensão social.

Trabalhou no Segundo Governo Getúlio Vargas quando foi um dos criadores do atual Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do qual foi posteriormente presidente, de agosto de 1958 a julho de 1959 e participou da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que estudou os problemas econômicos brasileiros.

Assinar:

Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:

Postar um comentário