Emenda

Constitucional de Nº 13

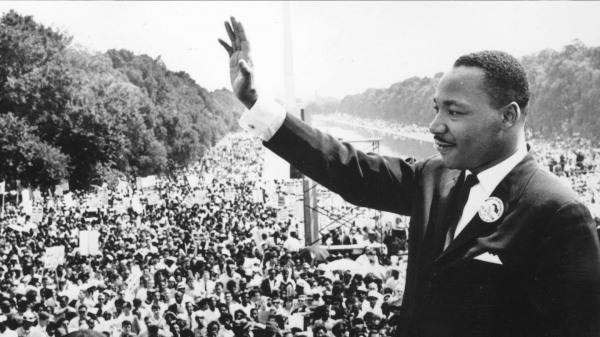

I have a dream - Eu tenho um sonho -

Martin Luther King Jr

Martin

Luther King Jr., ativista político norte americano, fez um discurso em

Washington, capital dos Estados Unidos no dia de 28 de agosto de 1963.

I have a

dream (Eu tenho um sonho), foi como ficou conhecido esse discurso e é

considerado até hoje um dos maiores discursos da história.

Décima Terceira Emenda à Constituição

dos Estados Unidos

A 13ª Emenda - Trailer legendado -

Netflix [HD]

Estudiosos,

ativistas e políticos analisam a correlação entre a criminalização da população

negra dos EUA e o boom do sistema carcerário do país. Dirigido por Ava DuVernay

(Selma), esse é mais um documentário original Netflix.

Foi a primeira das emendas da

Reconstrução.

O Presidente

dos Estados Unidos na época da votação era Abraham Lincoln.

A emenda está assim redigida:

"Emenda XIII

'Seção 1'

Não haverá, nos Estados Unidos ou em

qualquer lugar sujeito a sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos

forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente

condenado.

'Seção 2'

O Congresso terá competência para

fazer executar este artigo por meio das leis necessárias"

Salvo hiperbólico?

“(...) Salvo

como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado.

(...)”

Ou seja:

“A escravidão não acabou.”

Nos termos da interpretação

do professor Marco Antônio Vila, em programa da Rádio Jovem Pan, ao vivo, no

Youtube, no dia 20/01/2020, feriado nacional nos Estados Unidos em homenagem ao

nascimento do advogado civilista Martin Luther King.

1. Birthday of Martin Luther King (Aniversário

de Martin Luther King)

Mantin Luther King Jr. nasceu

em 15 de janeiro. Existe um feriado nacional nos Estados Unidos próximo à data

de seu nascimento. Ele é comemorado toda terceira segunda feira do mês de

janeiro.

Em muitas cidades são realizadas

comemorações, desfiles e homenagens ao ativista Martin Luther King Jr.,

considerado um dos nomes mais importantes do movimento pelos direitos civis dos

negros nos Estados Unidos.

King recebeu Prêmio Nobel da Paz em

1964 pelo combate às desigualdades raciais sem usar a violência. Em 4 de abril

de 1968 foi assassinado.

O Dia de Martin Luther King foi

estabelecido como feriado nacional em 1986.

O

dia do nascimento de Martin Luther King Jr. é feriado nacional nos Estados

Unidos, sendo celebrado com festas, paradas e homenagens.

domingo, 19 de janeiro de 2020

- O Estado de S.Paulo

A atual generalizada redução das classes a

massas não prenuncia nada favorável

Guerras culturais têm uma aparência

kitsch e costumam girar em torno de monstros fabulosos, a tal ponto que nunca

se sabe muito bem se os contendores argumentam de boa-fé ou estão mesmo

perdidos entre sofismas que inventaram com intenções pouco claras. Quando ouve

falar da ameaça rediviva do bolchevismo mundial ou de inimigos imaginários

apontados à execração pública - inimigos que, a depender da latitude, podem ser

um milionário judeu, como George Soros, um pedagogo brasileiro, como Paulo

Freire, ou ainda o demoníaco Antonio Gramsci de mil faces -, qualquer pessoa

formada segundo padrões racionais e contemporâneos haverá de torcer o nariz com

certo enfado. “Paranoia ou mistificação?”, poderá perguntar a si mesma, ecoando

talvez Monteiro Lobato, grande intelectual moderno paradoxalmente reativo à

modernidade artística que abria caminho há cem anos.

Esse nosso personagem de formação

razoável sabe, entretanto, que com ideias não se brinca. Elas podem ser

abstrusas e até divertidas, se consideradas com distanciamento, mas num tempo

ideologicamente confuso e agitado, que a tantos chega a lembrar a crise dos

anos 1930 e as soluções totalitárias então engendradas, têm o poder de formar

convicções e sentimentos de grandes massas, tornando-se por isso mesmo uma força

material tão densa e concreta quanto qualquer fato bruto da economia ou mesmo

da realidade natural. Ideias podem matar ou, no mínimo, propiciar catástrofes

históricas. Podem configurar aquele “assalto à razão” que um grande filósofo

marxista do século passado denunciou com vigor na cultura alemã e que seria a

antessala do nazismo - o mesmo filósofo que, no entanto, não viu acontecer o

assalto semelhante que iria corroer por dentro a experiência do socialismo

inaugurada em 1917.

Este não será um tempo de partidos -

oficialmente em crise, eles que foram moldados segundo os requisitos da

sociedade industrial, hoje em trânsito acelerado para a digitalização -, mas

continua a ser de homens partidos e de má política. Expliquemo-nos sobre esta

última expressão: a política é má quando, por deficiência subjetiva dos atores

ou pela natureza inédita das transformações que varrem o mundo, não dá conta

dos fenômenos, vê-se atropelada por eles, sem conseguir identificar as boas

possibilidades existentes mesmo durante os processos mais tumultuosos. E não se

trata, obviamente, de uma condição fatal: ela, a política, é má quando ainda

não compreende tais processos e deixa homens e mulheres comuns sem a

capacidade, tanto intelectual quanto emocional, de tomar conta das forças que

dirigem sua vida. Como se costuma dizer, em tais momentos os fatos, e não os

sujeitos, parecem estar no comando. E os resultados em casos assim são, no

mínimo, sofríveis, se não desastrosos.

A política, quando parece ausentar-se

nos momentos de crise aguda, “orgânica”, logo se vê substituída pela ideologia

no pior sentido da palavra. Ágnes Heller, a dileta aluna do acima mencionado

Georg Lukács, cujo horizonte se abriu para além do marxismo, incorporando,

entre outros, o pensamento de Hannah Arendt, insistiu exatamente nesse ponto às

vésperas da sua morte, no ano passado. Não é que a sociedade de classes seja um

momento luminoso do passado ou que a política havida no seu âmbito seja um

farol da razão ou um modelo inalcançável. Houve ditaduras, e ditaduras cruéis,

no século 20; mas a atual redução generalizada das classes a massas não

prenuncia nada particularmente favorável. Ontem e hoje, as formas totalitárias

de poder medram exatamente quando essa redução se consuma.

A ideologia torna-se o alimento de má

qualidade manipulado demagogicamente pelos tiranos ou aspirantes a tiranos. Na

Hungria, a pátria de Heller, um nacionalismo étnico invade o espaço público e

sufoca a vida democrática: a retórica xenófoba toma conta de um país que

praticamente não tem imigrantes. A vida institucional sofre continuadas

agressões da parte do Executivo todo-poderoso. A imprensa vê-se comprada pelos

amigos ou apaniguados do poder - ou calada. Uma estratégia “hegemônica”

rudimentar - uma espécie de “gramscismo” da extrema direita -, baseada em

agressivo conservadorismo pseudorreligioso, limita os espaços de liberdade

individual, vistos como o lugar por excelência do perigoso comunismo cultural e

suas sedutoras “teorias de gênero”, sua anarquia espiritual, seu espírito globalista

e apátrida.

Tudo isso, dizíamos, é um tanto

kitsch, ou, para falar a verdade, tem a marca registrada do mau gosto e da

mediocridade, da paranoia e da mistificação. Alguns ainda argumentarão que a

pequena Hungria tem uma história democrática modesta, reduzida, como lembrava a

própria Heller, ao tempo da primavera dos povos em 1848 ou da rebelião

antissoviética de 1956. E que, por isso mesmo, os maus ventos que lá sopram não

poderiam empestear as casamatas e as trincheiras mais robustas que são próprias

do Ocidente, a começar pela mais antiga das democracias modernas, apesar de

hoje assolada pela vulgaridade de um Trump. E mesmo o Brasil, depois de 1988,

teria trocado os parênteses democráticos da sua história por uma democracia

estável, amparada estruturalmente numa sociedade civil e econômica complexa e

diversificada, que não mais autoriza aventuras autoritárias.

Há verdade neste último argumento, mas

não convém subestimar os perigos do caminho. Entre eles, e não em último lugar,

as belicosas guerras de cultura, que têm o condão de corromper a sociedade,

dividi-la e empobrecê-la. A viva dialética da cultura, com seus combates e

desafios, com seu lento e molecular trabalho de construção de valores e ideais

comuns, é uma coisa. Bem ao contrário, as guerras e os guerreiros culturais,

não importa a bandeira que ostentem ou o motivo que os agite, são um decalque

simultaneamente farsesco e trágico de tal dialética. Há que evitá-los.

*Tradutor e ensaísta, é autor de

‘reformismo de esquerda e democracia política’ (Fundação Astrojildo Pereira)

domingo, 19 de janeiro de 2020

- O Estado de S. Paulo / Aliás

A história humana é feita de apropriações e

mesclas; o turbante, que muitos julgam africano, foi levado à África Negra

pelos invasores árabes, que conquistaram muitos de seus reinos

É preciso continuar chamando a atenção

para o significado perverso do avanço do fascismo de esquerda no Brasil. Hoje,

a cada passo que damos, topamos com dois conceitos excludentes vociferados de

forma agressiva, violenta mesmo, pelas milícias (vulgo “coletivos”) do

multiculturalismo identitário: o chamado “lugar de fala” (circunscrevendo

legitimidades discursivas só para “oprimidos”) e a chamada “apropriação

cultural”, pretendendo isolar e compartimentar “culturas”.

De fato, o multiculturalismo encontrou

sua expressão política mais aguda e belicosa no fascismo da esquerda

identitária. E o que é mesmo o multiculturalismo? Sejamos claros: é um

“apartheid” de esquerda. A ideologia multiculturalista se opõe às

interpenetrações culturais, defendendo o desenvolvimento apartado de cada

“comunidade étnica”, de modo que ela possa permanecer sempre idêntica a si

mesma, numa espécie qualquer de autismo antropológico. E o Brasil nunca foi e

não é um espaço multicultural. Ao contrário, somos um país sincrético.

Como escrevi outro dia artigo sobre o

“lugar de fala”, vou me deter hoje, mesmo brevemente, em torno da “apropriação

cultural”, que é um retrato acabado da atual ignorância a respeito da história

cultural da humanidade, toda ela feita de imposições, apropriações,

empréstimos, trocas e mesclas. A coisa ficou conhecida no Brasil graças ao

“caso do turbante”, que uma mulata escura tomou como signo cultural

especificamente negroafricano. O turbante foi levado à África Negra pelos

árabes, que invadiram e dominaram muitos de seus reinos (é provável, inclusive,

que a palavra “mulato” venha do árabe, designando originalmente filhos de

árabes e pretos). É conhecida a história da revolta do Gobir, reino hauçá,

contra a dominação muçulmana. Proibiu-se ali, naquela conjuntura, que negros

usassem símbolos da opressão islâmica – entre eles, o turbante. A mulata

brasileira que tomou o turbante como signo negro nada conhecia de história

africana.

Mas podemos chegar também a outra

perspectiva sobre “apropriação cultural”, no caminho do musicólogo Flávio

Silva, em seu importantíssimo Musicalidades Negras no Brasil. Flávio fala aí da

afirmação do sistema tonal entre nós, marcando de uma ponta a outra nossa

criação musical. Lembra que a tonalização do ouvido brasileiro, no sentido do

pré-classicismo europeu, foi difundida aqui “por compositores e instrumentistas

mulatos e negros instruídos por mestres lusos durante o período colonial”.

“A modinha, o lundu, a ópera, a

opereta, a invasão de danças europeias e de suas partituras no século XIX

prolongaram e ampliaram a tonalização do ouvido musical, vitoriosa nos choros e

maxixes do fim do século, que desembocariam nos sambas urbanos e nos diversos

gêneros característicos do populário do século XX”.

E mais, acertando no centro do alvo:

“Um raciocínio simplório levaria a considerar a adoção do sistema tonal e de

seu instrumental pelos escravos e pelos que deles descendem, parcial ou

integralmente, como determinada pela opressão do sistema escravista. Músicos

como Domingos Caldas Barbosa, José Maurício, Callado, Pixinguinha, Cartola e

tantos outros integrariam uma espécie de ‘uncle Tom’ musical – acusação feita

nos EUA a Louis Armstrong”.

Flávio vai por outro caminho: “A

paixão e a virtuosidade com que esses músicos elaboraram obras perfeitamente

enquadradas na tonalidade denotaria uma perversão de sua identidade cultural.

Na realidade, o que ocorreu foi uma ‘apropriação cultural’, por parte dos

músicos negros, mulatos e dos mestiços em geral, dos princípios

harmônico-melódicos da música europeia, donde a notável aproximação estilística

de músicos de origens e regiões tão diferentes como Ernesto Nazareth no Brasil

e Scott Joplin nos EUA, que se desconheciam. Ataíde, Aleijadinho e outros mais

fizeram análoga apropriação cultural de princípios das artes visuais

europeias”.

Trata-se de uma inversão lúcida e

preciosa, sobre a qual nossos identitários e racialistas deveriam pensar. O que

se tem aqui nesta bela passagem, como em todo o texto de Flávio Silva, sempre

de uma precisão e erudição admiráveis, não é o ralo e reles discurso da

vitimização – mas a visão afirmativa do músico negromestiço brasileiro como

(para lembrar Waly Salomão) “a voz de uma pessoa [de uma trama processual ou de

uma ação cultural] vitoriosa”. Flávio deixa de lado o discurso da vitimização e

faz o discurso da afirmação vitoriosa.

É fundamental entender isso. Vitórias

negromestiças na música, na língua, no futebol ou na religião, com terreiros de

candomblé sendo hoje tombados como patrimônio da nação brasileira. Já o

multiculturalismo, com seu vitimismo, seu pessimismo programático e sua ânsia

de “apartheids”, aponta numa direção claramente contrária. Vejam o que

aconteceu nos Estados Unidos, país em que – pasmem – somente 4% dos brancos

possui alguma ascendência africana. Hoje, simplesmente, não existem mais

“americanos”. Existem ítalo-americanos, africano-americanos, etc. Querem também

pulverizar o Brasil e riscar do mapa a figura do brasileiro. Promover um

fracionamento étnico nacional.

Não é a primeira vez que tentam isso

entre nós. “Os primeiros intelectuais que elaboraram a diferenciação dos

brasileiros por categoria étnica ou religiosa foram os nazistas”, informa

Ricardo Costa de Oliveira em A Identidade do Brasil Meridional (na coletânea A

Crise do Estado-Nação, organizada por Adauto Novaes). Acrescentando: “De acordo

com o discurso nazista, não haveria povo brasileiro”. Índios à parte, o que

existiam eram luso-brasileiros, sírio-brasileiros, ítalo-brasileiros,

afro-brasileiros e assim por diante.

Ainda Oliveira: “Em 1937, reuniu-se em

Benneckenstein o Terceiro Congresso do Círculo Teuto-Brasileiro do Trabalho.

(...). Suas posições intelectuais apontavam para a formação de uma consciência

étnica que se manifestasse em uma comunidade distinta e separada enquanto

teuto-brasileira. (...). O teuto-brasileirismo era interpretado como ‘o gérmen

do retalhamento do Brasil, com o nazismo no momento, ou com outro nome qualquer

futuramente’”. Era o multiculturalismo nazista em ação, hoje levado adiante

pelo multiculturalismo identitário.

O multiculturalismo conseguiu fazer

isso nos Estados Unidos – e pode fazer o mesmo por aqui. Lembre-se que

juridicamente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o “jus soli” – o

chamado direito do solo, “lex soli” – vale dizer, a nacionalidade determinada

pelo lugar de nascimento, prevaleceu sobre o “jus sanguinis”, o direito de

sangue, a nacionalidade determinada pela matriz étnica. Mas se isso vigora no

plano jurídico, vemos que, nos Estados Unidos, a coisa foi revertida no campo

social. Político-social. Na sociedade norte-americana, o que prevalece agora é

o “jus sanguinis”. Por isso mesmo, podemos definir os atuais Estados Unidos

como o país dos etc.-descendentes. E a meta inequívoca é fazer o mesmo aqui no

Brasil. Se isto nem sempre é explicitamente formulado no plano da teoria, é

francamente exercitado no dia a dia da prática.

É justa e exatamente este o sentido de

uma expressão como “afrodescendente”. Quando alguém nascido no Brasil se diz

“afrodescendente”, está dizendo o seguinte: que se vê, se sente e se percebe,

em primeiro lugar e acima de tudo, como um descendente de africanos. E só

depois disso, muito secundariamente, como brasileiro.

Ao Brasil caberia um lugar subordinado

à matriz étnica (ou a uma das matrizes étnicas do sujeito, escolhida

ideologicamente, já que somos todos mestiços). Teríamos assim o ser brasileiro

como mero complemento do ser africano – e de um ser africano mítico,

ideológico, não é preciso dizer. Do ponto de vista do multiculturalismo e do

identitarismo, a nação é uma ficção reacionária. E, como tal, tem de ser

desmantelada. Daí, de resto, a relevância de visões como a de Flávio Silva, que

corrigem distorções grosseiras da esquerda semiletrada que hoje berra nos

“campi” e vai se espalhando pelas ruas, com seu discurso binário-maniqueísta,

que é o caminho mais curto e mais fácil para seduzir as massas.

*Antonio Risério é autor de 'Sobre o

relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária'

Referências

https://youtu.be/fz_7luovxPc

https://www.youtube.com/watch?v=fz_7luovxPc

https://youtu.be/h4uGff8OScM

https://www.youtube.com/watch?v=h4uGff8OScM

https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cima_Terceira_Emenda_%C3%A0_Constitui%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Unidos

https://www.remessaonline.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/10/martin115723.jpg

https://www.remessaonline.com.br/blog/os-feriados-nacionais-dos-estados-unidos/

http://gilvanmelo.blogspot.com/2020/01/luiz-sergio-henriques-guerras-falsas.html

http://gilvanmelo.blogspot.com/2020/01/antonio-riserio-o-pais-da-ficcao.html

Nenhum comentário:

Postar um comentário