Inspirados já nos ensinamentos de Sófocles, aqui, procurar-se-á a conexão, pelo conhecimento, entre o velho e o novo, com seus conflitos. As pistas perseguidas, de modos específicos, continuarão a ser aquelas pavimentadas pelo grego do período clássico (séculos VI e V a.C).

segunda-feira, 11 de setembro de 2023

RASGA O CORAÇÃO

------------

H. Villa-Lobos: Choros nº 10 “Rasga Coração” | Coro e Orq. Sinf. da UFRJ - Reg.: Roberto Duarte

-----------

Academia Brasileira de Música ABM

20 de abr. de 2017

Heitor VILLA-LOBOS (1887-1959) - Choros nº 10 “Rasga Coração” (1925)

BRASILIANAS

Academia Brasileira de Música - 71 anos

Dia 11 de julho de 2016

Coro Sinfônico da UFRJ

Orquestra Sinfônica da UFRJ

Regência: Roberto Duarte

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

*Nova edição ABM/Éditions Max Eschig, revisão de Henrique Morelenbaum)

___________________________________________________________________________________

-----------

-------------

Chile rememora 50 anos do golpe que levou o país a uma ditadura

-----------

MyNews

Transmissão ao vivo realizada há 3 horas #segundachamada #política #jornalismo

#segundachamada

O 2ª Chamada deste 11 de setembro fala sobre os 50 anos do golpe em seu país. O programa desta segunda-feira, que tem Mara Luquet no Chile, vai comentar o marco e como as ditaduras até hoje produzem efeitos negativos na América Latina. O 2ª Chamada, como um time de peso de comentaristas, vai abordar também a repercussão da delação de Mauro Cid, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A delação ainda não se consolidou. O programa vai falar ainda da ida de Geraldo Alckmin ao Rio Grande do Sul para acompanhar o pós-ciclone que devastou diversas cidades do estado do sul do Brasil.

___________________________________________________________________________________

------

-------------

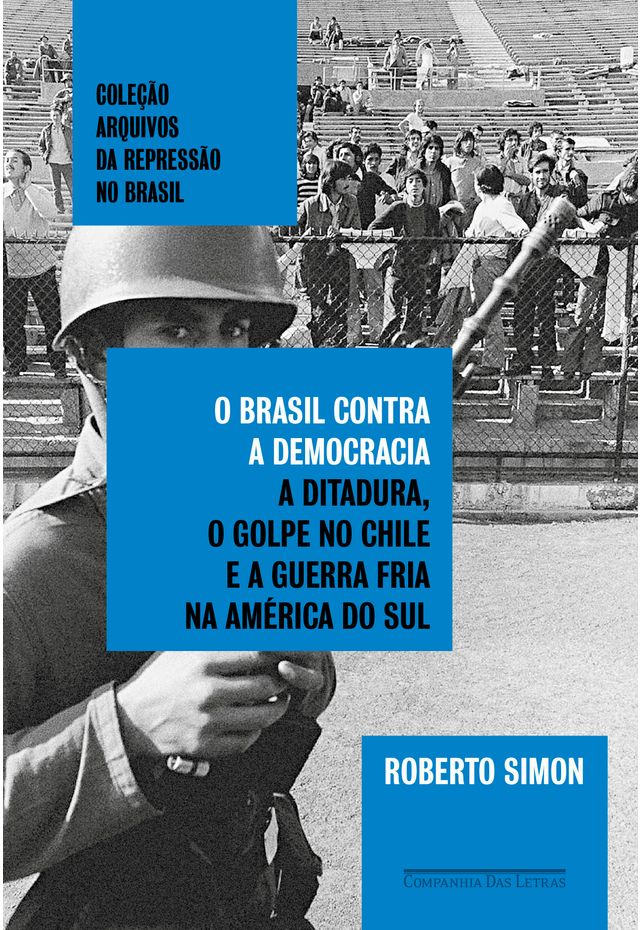

Roberto Simon* - É hora de o Brasil reconhecer seu papel na destruição da democracia do Chile

Ao mostrar que não tem medo do passado, país aumentará a pressão para que outros, como os EUA, façam o mesmo

Há 50 anos, quando Augusto Pinochet fulminou a mais longeva democracia da América Latina, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a nova junta militar do Chile. Com milhares de civis a serem despejados no Estádio Nacional de Santiago, a arena esportiva convertida em centro de prisioneiros, o governo de Emílio Garrastazu Médici despachou uma missão, sob o comando do SNI (Sistema Nacional de Informações), para auxiliar nos "interrogatórios".

Enquanto notícias de torturas e execuções corriam o mundo, diplomatas brasileiros foram os principais advogados da neófita ditadura em foros internacionais e bilateralmente. O Brasil saltou novamente à frente ao tentar evitar uma bancarrota chilena, oferecendo crédito subsidiado de US$ 1,8 bilhão (R$ 9 bilhões, em valores atuais). Rapidamente, virou o segundo maior fornecedor de armas ao Chile. E dezenas de agentes da Dina —a polícia secreta de Pinochet— receberiam treinamento em território brasileiro.

Cinco décadas após aquele 11 de setembro de 1973, documentos antes secretos do Brasil, Chile e Estados Unidos mostram como, ao lado do governo Richard Nixon, a ditadura brasileira foi o principal ponto de apoio externo à destruição da democracia no Chile.

É um passado que ainda nos assombra, perpetuando-se na injustiça dos desaparecidos, chilenos e brasileiros, e no revisionismo histórico que hoje intoxica ambas as democracias. O antídoto é encarar essa história. Cabe ao Brasil reconhecer sua responsabilidade no apoio ao golpe contra Salvador Allende e ao regime de terror que o sucedeu.

Esse capítulo vergonhoso da política externa brasileira não começou em 1973, mas três anos antes, com a eleição do socialista Allende à Presidência. Desde o início do governo, o Brasil criou canais secretos com militares que conspiravam, liderou uma campanha diplomática para isolar o Chile, preparou-se para apoiar a oposição em uma guerra civil, protegeu terroristas de extrema direita, e mais.

Paranoico, o governo Médici viu no triunfo de Allende um precedente intolerável à América Latina —uma coalizão de socialistas e comunistas chegara ao poder pelo voto, sem disparar um tiro. Ao mesmo tempo, a ditadura criou o mito de que o Chile se tornara uma "nova Cuba", onde os milhares de exilados brasileiros que ali viviam receberiam treinamento guerrilheiro. Pior: ao contrário da ameaça cubana, o problema não estaria à deriva no Caribe, mas fincado na vizinhança do Cone Sul.

Médici e os militares não estavam sozinhos. Os principais jornais brasileiros defendiam uma intervenção militar no Chile à la Brasil em 1964. Parte da imprensa brasileira virou uma caixa de ressonância do que hoje chamaríamos de fake news da extrema direita chilena.

Setores empresariais brasileiros —como a Confederação Nacional das Indústrias (CNI)— apoiaram grêmios patronais chilenos, convencidos de que o papel do empresariado na derrocada de João Goulart poderia se repetir no Chile de Allende. Estavam certos.

Não por acaso, no momento do golpe, a espionagem americana, a repressão brasileira e membros da recém-criada junta chilena faziam todos referência a um tal "modelo brasileiro". Um regime militar anticomunista, enraizado no campo do Ocidente na Guerra Fria, capaz de obliterar a ameaça da esquerda e colocar o país nos trilhos do progresso. A ditadura brasileira provia, a um só tempo, um exemplo —seu soft power— e apoio político, econômico e material.

Cinquenta anos depois, o governo brasileiro tem a oportunidade de usar seu poder em defesa da democracia. Um primeiro gesto, tímido, já foi anunciado: a colocação de uma placa com os nomes dos brasileiros assassinados no golpe chileno diante da embaixada do Brasil e na Praça Brasil, em Santiago. A decisão foi fruto da pressão de uma caravana de ex-exilados brasileiros que retornará ao Chile para o cinquentenário.

É preciso bem mais. Os ministros da Justiça e dos Direitos Humanos, Flávio Dino e Silvio Almeida, que representarão o Brasil em Santiago, terão a chance de reconhecer, sem assombros e com todas as letras, que o Estado brasileiro teve um papel na tragédia chilena. Os documentos da ditadura brasileira sobre ações no Chile e no Cone Sul —todos eles teoricamente públicos, mas não facilmente acessíveis— podem ser disponibilizados digitalmente, incluindo a autoridades que investigam casos de desaparecidos.

Ao mostrar que não tem medo de seu passado, o Brasil assumirá um protagonismo regional no tema e aumentará a pressão para que outros façam o mesmo. É o caso, sobretudo, dos EUA, que ainda se recusam a liberar grande parte de um vasto acervo documental da época, inclusive sobre suas vergonhosas ações no Chile.

Meio século nos separa do golpe chileno, mas a maneira como lidamos com ele tem consequências reais para nossas democracias hoje.

*Mestre em políticas públicas pela Universidade Harvard, é autor de “O Brasil contra a Democracia: a Ditadura Brasileira, o Golpe no Chile e a Guerra Fria no Cone Sul”

____________________________________________________________________________________

-----------

------------

Paulo Fábio Dantas Neto* - Um político por vocação

Roberto Freire, político pernambucano e nacional, com mais de 60 anos de contínua militância na esquerda, desde seus tempos de estudante, está, desde sábado, 09.09, virtualmente fora da vida política brasileira. Foi destituído da presidência do Cidadania, por maioria de votos dos atuais dirigentes.

É uma situação na qual é muito difícil distinguir os assuntos específicos do partido daqueles que dizem respeito à política de uma maneira mais ampla. Cabe concentrar-se nesses últimos e contornar o tema da disputa interna pelo poder partidário, com suas inevitáveis controvérsias sobre métodos e fins das partes em litígio. Esses assuntos podem ter lá a sua importância para os membros da organização, mas estão longe de terem o mesmo interesse público que há em saber qual a importância e o papel que o Cidadania poderá ter na política brasileira após o desfecho desse conflito. Se o Cidadania nunca teve mais que um papel coadjuvante, foi sempre uma coadjuvância muito respeitável. Torcemos para que, após o desfecho da crise partidária, essa respeitabilidade política mantenha-se, de alguma forma.

Freire foi, por décadas, membro atuante e destacado do Congresso Nacional, como deputado federal e senador, ministro de estado e longevo dirigente de um partido que integrou durante toda a vida, como militante e voz parlamentar, inicialmente de modo clandestino (no tempo da ditadura, abrigado na frente democrática que foi o antigo MDB), depois como seu mais notório representante popular eleito.

PCB (o antigo “partidão”) foi a sigla originária dessa histórica organização, bem anterior à trajetória pessoal do político em questão. PPS e Cidadania, os nomes que ela passou a adotar, sequencialmente, no bojo de mudanças de paradigma, programa e atitude política, as quais já ocorreram sob sua liderança. Essa porta, pela qual agora Freire está provavelmente saindo da cena política, não é o assunto aqui. Tendo deixado esse/aquele partido há quase vinte anos e ali estando, ainda, amigos a quem estimo e respeito, não me sinto apto a analisar os meandros daquela organização para entender o desfecho do último sábado. Cabe, porém, lamentar que tenha ocorrido e a razão do lamento é a falta que esse valoroso quadro fará, se de fato se afastar da vida política brasileira, tão carente de quadros assim.

Roberto Freire é, certamente, o dirigente político que melhor simboliza o encontro dos antigos comunistas brasileiros com o tema da democracia política. Encontro ocorrido ao longo de um caminho tortuoso em que frustrações superaram conquistas. Muita coisa já se escreveu sobre isso. Duas das mais persuasivas análises, reportando a contextos históricos diversos (“A esquerda positiva: as duas almas do Partido Comunista - 1920/1964”, de Gildo Marçal Brandão[1] e “Questão nacional e democracia: o ocidente incompleto do PCB”, de Luiz Werneck Vianna[2]) mostraram nitidamente esse dilema, jamais plenamente resolvido, entre as inspirações ligadas ao bolchevismo e à social-democracia reformista. As políticas “interna” e “externa” não conversavam bem e não poucas vezes o dilema levava a um pântano. Ainda assim, graças ao seu predominante foco na política e na sociedade real, no diálogo positivo com o que havia fora e distinto de si, o PCB afirmou-se como contraponto, simpático à democracia política liberal, numa esquerda atraída por concepções e experiências avessas a ela. O PCB pedia urnas e não fuzis; saudava Allende, não Fidel.

Uma frustração que interessa lembrar aqui foi a que se deu no momento em que, entre os mandatos do penúltimo e do último generais-presidentes que governaram o país, a longa transição brasileira à democracia deixou de ser uma abertura controlada de cima, pelo regime autoritário, para tornar-se um processo que, gradativamente, seguia a iniciativa da oposição política (o MDB) em aliança com a sociedade civil. Falo do crucial momento da anistia, que destravou os impedimentos para a formação de uma ampla frente democrática. O PCB, ainda não legalizado, ingressou naquela cena com discurso novo, declarando seu compromisso com a democracia política num inédito registro pluralista. Cindida a cúpula, pela discordância de Luiz Carlos Prestes com a nova linha (ademais já ensaiada desde 1967), o apelo à democracia política ganhou as “bases” embebidas pela positividade das lutas civis e eleitorais contra a ditadura. A frustração viria quando o núcleo dirigente, após a derrota de Prestes e sua saída do partido, travou o processo renovador ao reafirmar a “política externa” de alinhamento tradicional às posições da URSS onde ainda não ascendera a liderança reformista de Gorbachev.

Importantes intelectuais e quadros políticos e sindicais afastaram-se do PCB, num momento em que nascia o PT, livre das amarras da tradição bolchevique, mas campo fértil para diversas florações voluntaristas e ultra esquerdistas, veiculadoras de um crítica “ético-cultural” do capitalismo, atitude política que amparava uma estratégia de afirmação de uma “nova” esquerda fora dos marcos da frente democrática que o PCB preconizava. Era o auge de uma longa disputa de paradigmas no interior da esquerda brasileira, iniciada logo após o golpe de 64, quando estivera na pauta o tema da luta armada. No começo dos 80 não havia mais aceno a fuzis, o ponto de vista das urnas se afirmara. Mas no novo ambiente institucional da esquerda a ideia de uma social-democracia, ou mesmo a imagem de um socialismo à chilena, não podiam concorrer com a atração pela máscula resistência do regime cubano ao imperialismo, pela dura ternura de guevarismos reciclados e pelo antiliberalismo visceral da Teologia da Libertação. Esse mix esquerdista e suas fantasias democratistas e obreiristas serviram de biombo providencial para que o pragmático lulismo sindical fosse se acercando da política mundana e profana, costeando o seu alambrado para se converter, pela via eleitoral e dos movimentos sociais, em força política hegemônica no novo partido. Projetou assim, através desse instrumento institucional fincado em grupos sociais e numa política autárquica, a assunção do seu líder ao poder, duas décadas depois.

O PT venceu essa disputa interna à esquerda há mais de três décadas, mas isso não significa que no subsolo desse campo político não continuasse - mesmo a partir da década dos 90, quando o PT já se firmara como campo opositor à “onda neoliberal” - a pulsar a política vencida, a da imaginação de uma esquerda democrática, reformista e cosmopolita. Antes disso, porém, haveria, em 1989, o momento eleitoral em que essa hegemonia se consolidaria. Chegar ao segundo turno foi o feito de Lula. Perder aquela eleição, a condição para a maturação do projeto de poder de uma nova facção da elite política.

O último suspiro minimamente audível do PCB nesse duelo foi a campanha de Roberto Freire à presidência da República, naquele mesmo 1989. O núcleo dirigente do partido viu na glasnost e na perestroika uma alforria para livrar-se dos grilhões de sua anacrônica “política externa” e gestou o projeto da candidatura na expectativa de demarcar, na esquerda, um terreno já há anos minado pelo PT.

Os intelectuais vitimados pelo pêndulo do aparelho partidário no início da década já haviam migrado e duvidaram, com toda a razão, daquela possibilidade. Havia os que já transitavam para o PT e Lula e também os que insistiam no PMDB e na candidatura de Ulisses como caminho prudente e seguro para criar, a partir da interlocução contínua com outros democratas, naquele ambiente de frente, um partido social-democrata de vocação popular. Terceiros olhavam com simpatia o tucano Mario Covas traduzir social democracia no aceno a um “choque de capitalismo”. Entre essas hipóteses, a da candidatura presidencial própria expressava uma intenção de “caminho do meio”, para não dividir o partido e, além disso, ser instrumento de construção partidária. Numa palavra, a esperança de ressuscitar o PCB, agora como partido de massas, era obsessão “orgânica” do grupo dirigente. O caminho do meio levava ao umbigo e a candidatura de Freire não nasceu para vencer, mas para criar a nova identidade do PCB.

Só que o candidato e sua campanha foram muito além da encomenda. É possível que leitores de hoje, pessoas de mais ou menos 50 anos de idade que, naquele momento, votavam pela primeira vez, se lembrem do impacto da campanha do candidato do PCB entre adolescentes e jovens. A campanha desenhava o futuro reservado a uma atitude política que juntava forte compromisso social a uma nítida defesa, não só da “livre organização da sociedade civil”, como da democracia representativa, da Carta de 88 e do modo negociado da transição democrática recente. A isso se juntava consciência ambiental, posições progressistas sobre gênero, inclusão racial, sobre “sexo, drogas e rock and roll” e uma crítica (em tom de autocrítica) às experiências autoritárias ou totalitárias do “socialismo real”. Por fim, uma visão cosmopolita da inserção do Brasil no mundo, identificação com a perestroika e desideologização da questão entre capitalismo e socialismo. Uma agenda para bem além dos termos do debate interno à esquerda. O candidato falava para muito mais gente fora daquela bolha e a cada passo da campanha ficava claro que o possível saldo organizativo ficaria muito aquém do saldo político. A campanha não salvaria o PCB, nem conteria o PT, mas plantaria sementes de uma possível esquerda inédita no Brasil.

Essa possibilidade não passou despercebida pelo núcleo dirigente do PCB que, apesar do banho de perestroika e glasnost, reagiu, mais uma vez, por maioria, com a lógica do aparelho. Na reta final da campanha veio o enquadramento: no intuito de não “renegar” a tradição do partido, o discurso do candidato no horário eleitoral ganhava cores anticapitalistas mais nítidas e se voltava para a contenda com o PT sobre quem representava melhor os “trabalhadores”. Registre-se que essa inflexão abortiva se deu com a anuência do candidato. Roberto Freire parece não ter se apercebido o bastante do potencial reformador do novo discurso e da abrangência do impacto de sua figura pública. Aceitou o enquadramento e, ao menos na TV, submeteu a mensagem pública ao “centralismo democrático”. As marcas de origem cobraram seu preço e a campanha voltou a seu plano irrealista original.

A reconstrução interpretativa que fiz daquele momento não é casual. Penso que ajuda a entender, empiricamente, um caso de complexa relação entre personalidade e partido. Mas antes de prosseguir, devo fazer duas ressalvas. A primeira é a de que a visão critica do papel do núcleo dirigente não pode deixar de ter uma dose de autocrítica pois este colunista era dirigente do partido na época, além de coordenador estadual da campanha na Bahia. Se tive ali consciência de que a inflexão era um erro, certamente não apoiaria uma eventual insurgência do candidato contra ela, por ser chancelada de cima. O que vejo hoje como escassa percepção do candidato sobre seu papel, via na época como disciplina que o tornava confiável como candidato que era a “nossa voz”. Por mais absurdo que pareça hoje, a organização cobrava que suas vozes públicas obedecessem ao “centralismo democrático”. Era a ética leninista de fundo que marcava, a meu ver de hoje, a atitude de Freire e o que até hoje ele parece cobrar de seus companheiros, a ponto de ser visto como centralizador ou mesmo mandão. Hábitos antigos são de alto risco em tempos novos, especialmente se neles reina, quase absoluto, o cálculo individual.

A segunda ressalva diz respeito ao fato de Roberto Freire não ter sido, a meu ver, naquela campanha, apenas o candidato. Penso que ele já buscava a posição de líder do partido e seu representante-mor, que pouco tempo depois alcançaria e conservaria por três décadas. Daí talvez se possa entender sua pouca resistência ao enquadramento. A preservação do aparelho da direção era, de algum modo, também objetivo seu. A simbiose com o partido começou a se desenhar naquela situação interna, resolvida pela conciliação com o aparelho de direção. Tornou-se aos poucos realidade com aparência de processo “natural”. Suponho ser marca de origem, com papel no desfecho provisório da crise atual do Cidadania.

Dizem amigos remanescentes do Cidadania que foram muitas as crises nesses trinta anos presididos por Roberto Freire. Lembro de duas mais antigas. A do aggiornamento do PCB em 1991, que levou à criação do PPS, no ano seguinte, foi gerida pelo mesmo método político conciliador com as camadas antigas do aparelho de direção que se dispuseram a contrariar Prestes. Para ter seu apoio, Freire moderou as mudanças e logrou manter, no partido renomeado, muitos quadros históricos que viram a dissidência ortodoxa “prestista” recuperar junto ao TSE, o antigo nome, a sigla e o símbolos do partido.

A segunda crise que relembro teve efeitos decisivos sobre o rumo político e sobre a configuração interna do PPS, efeitos que tiveram continuidade no Cidadania. Ela tem semelhanças e diferenças com a atual. Como ocorre agora, houve, no início do primeiro governo de Lula, pressão externa e interna para o partido aderir à base do governo. Ela se seguiu à investidura de Ciro Gomes (candidato do PPS às eleições presidenciais de 2002) no ministério, a convite pessoal de Lula sem entendimento prévio com o partido. A princípio absorvida, essa manobra deixou de sê-lo quando o ministro pôs em marcha, ao ver da direção do partido, tentativas de cooptação de quadros partidários para o governo, que teriam como objetivo satelitizar o PPS e, no limite, tomá-lo das mãos dos seus quadros históricos.

Roberto Freire teve apoio desses quadros históricos, diferença talvez principal para a situação de hoje. Conseguiu vencer a luta interna e evitar o açambarcamento da legenda, mas, para isso, precisou levar para o partido políticos com perfil distante do campo da esquerda, caso conspícuo do ex-governador de Mato Grosso, Blairo Maggi e de outros políticos desprovidos de identidade política. Na esteira da crise de confiança gerada na relação com o PT e em vista da nova composição do partido, aumentaram as divergências e, em pouco tempo, o PPS fazia oposição aberta aos governos petistas, afastando-se do campo de alianças da esquerda hegemônica e aproximando-se de partidos do centro e da centro-direita.

Foi um processo de traços ambíguos. De um lado fez o partido voltar a estreitar laços com forças políticas com as quais se relacionara em ações de frente ampla durante a transição democrática e das quais havia se afastado pela grande influência, ideológica e pragmática, que o PT havia adquirido junto a quadros e bases eleitorais do antigo PCB. Essa pressão foi de tal ordem que durante os anos 90 manteve o PPS afastado de alianças com o PSDB e governos FHC mesmo que suas posições se aproximassem mais de várias políticas encetadas pelo governo do que com as da oposição sistemática movida pelo PT. De outro lado o PPS e, de modo particular, Roberto Freire passaram a fazer, na década seguinte, oposição mais sistemática e intransigente ao PT, a ponto de se afastarem do padrão de conduta moderada que historicamente marcava a política do “partidão”.

A valorização da figura pública de Roberto Freire não se faz aqui, portanto, de modo apologético. Acertos e erros poderão ser sempre apontados em sua longeva vida pública. Mas uns e outros, pelas situações que criaram, preservaram e consolidaram nesse ator político um perfil de atuação bem distinto do governismo rasteiro que virou endemia no Brasil desde que a experiência de governos de coalizão da década dos 90 resvalou, na década seguinte, para governos partidários com alianças ad hoc até a instabilidade institucional e precarização da política, que nos trouxeram aos dias de hoje.

O afastamento de situações de governo parece ter acentuado, inclusive, o tom ideológico de falas e condutas desse pós-comunista pernambucano, chegando mesmo a toldar, certa vez, o seu tantas vezes comprovado juízo prático em política. Foi quando deixou, açodadamente, a meu ver, o ministério da Cultura do governo Temer, pelo anúncio de gravações espúrias com o presidente, feitas pelo empresário Wesley Batista em articulação com a PGR, à época dirigida por Rodrigo Janot.

Equivocou-se, porém, quem julgou perdida, nos desvãos da política miúda ou de renhidas contendas ideológicas, a vocação de Roberto Freire para a articulação da grande política. Bastou que a democracia brasileira se visse de novo em perigo pela ascensão da extrema-direita e eis que o país ganhou de volta, com plena energia, temperada pela experiência, o articulador paciente, persistente e ousado, ao lado do político comprometido com valores. Conforme reconhecido por seus pares na busca da “terceira via” nas eleições de 2022, devemos muito a seu descortínio, assertividade, desprendimento e capacidade de diálogo a viabilização de uma aliança política entre o MDB, o PSDB e o Cidadania, que apresentou e conduziu até o fim, contra um ceticismo difuso e sabotagens explícitas, a candidatura politicamente bem sucedida da então senadora, hoje ministra, Simone Tebet.

Pessoas preocupadas em superar a lógica binária e politicamente destrutiva que ainda infelicita a política brasileira certamente anotarão esse mais recente serviço prestado por Freire ao país e à democracia e sentirão sua falta em futuras buscas por um centro político. Percebido em casa como centralizador, ele merece, pela sua atuação externa, o título de “patriarca do diálogo”, que lhe confere o meu recôncavo amigo, professor Gustavo Falcon. Daí esta coluna lamentar a notícia do litígio e ruptura entre o Cidadania e seu longevo presidente. Essa longa história merecia, realmente, outro desfecho.

* Cientista político e professor da UFBa.

[1] Livro publicado pela Editora Hucitec – São Paulo: 1977

[1] Publicado em L. J. Werneck Vianna. A transição: da constituinte à sucessão presidencial – Rio: Revan,1989

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

"...👆Excelente 👍 … Que a coragem e ousadia do jovem Freire inspirem o Velho em seu contínuo processo de atualização. Que os Santos Viannão e Vianninha, representantes do humanismo celestial, o protejam e o guiem. Ele enfrentou e combateu extremismos de ambos os lados do espectro político que o cercavam. Que ele prossiga na nobre luta. Julgamento para aqueles que se arrogam como salvadores. Que a chama da justiça, da paz e dos direitos humanos nunca nos abandone, sempre acompanhada pela democracia e pelo princípio republicano.

Esse retorno ao passado, nas palavras perspicazes do autor ✍️, trouxe à memória a marcante imagem da jovem Adriana Calcanhoto distribuindo o jornal de campanha de Roberto Freire, em 1989, no Largo da Carioca, quase na esquina da Rua da Carioca, na cidade do Rio de Janeiro, à época ainda chamada de velha Guanabara. Uma ousada empreitada de distribuição, sem imposição de pagamento antecipado. Um ato generoso e contemporâneo, que respeitou a tradição sem cair em reacionarismo. Tudo isso nos remete à canção "Rasga Coração" 🎶🎶🎶."

___________________________________________________________________________________

----------

----------

O paradoxo do javali

A descontaminação institucional ainda vai levar tempo

Por Murillo de Aragão -

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

Javalis, no sul da Alemanha, apresentam surpreendentes níveis de radioatividade. As causas primárias seriam os testes nucleares ocorridos nos anos 50 e 60 e, ainda, a tragédia nuclear de Chernobyl, nos anos 80. Outros animais, porém, não apresentam níveis tão elevados de contaminação — fato conhecido como “paradoxo do javali”. Suspeita-se que os javalis comam certos tipos de trufas alcançadas tardiamente pela radioatividade, já que a contaminação das camadas mais profundas do solo, onde essas trufas se encontram, permanece por mais tempo.

Vivemos uma espécie de paradoxo do javali no Brasil. A corrupção, o patrimonialismo e o corporativismo envenenaram tanto a superfície quanto as entranhas do sistema político, comprometendo a lisura do processo decisório e a qualidade das políticas públicas. O combate sistêmico não funciona, pelo fato de que esses três elementos se alimentam na mesma fonte contaminada, favorecendo a perenidade do fenômeno.

Infelizmente, a descontaminação do sistema político não é para o nosso tempo. Prosseguiremos em lutas inglórias por décadas à frente, uma vez que nada no cenário aponta para uma reversão radical de expectativas no curto prazo. Além do mais, não há interesse em enfrentar as causas que menciono a seguir, basicamente três — na verdade, poderiam ser duas dúzias, mas, para poupar o tempo do leitor, fico apenas nas três principais.

O Brasil continua sendo o país do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Com um detalhe: quem manda não responde, necessariamente, nem plenamente, pelos próprios atos. Falta-nos accountability. O segundo aspecto é que o Estado no Brasil é maior e mais poderoso que a sociedade, o que torna o jogo político desigual, como se a sociedade jogasse contra o Estado no estádio do adversário com a torcida contra e a arbitragem favorecendo os donos da casa. Historicamente, perdemos sempre de goleada como no caso das decisões do Carf contra o contribuinte.

O terceiro aspecto reside no fato de que nossa capacidade de reflexão é precária, contribuindo para uma ampla manipulação das narrativas. Por exemplo: quando a Operação Lava-Jato interessava, não havia nem crítica ou reflexão aos seus excessos. Assim como não há hoje uma preocupação em separar o joio do trigo no que restou de correto da referida operação. Nossa academia, que deveria ser fonte de reflexão e reflexividade, está, em sua maioria, capturada por um pseudo “progressismo” que acredita que os problemas sociais serão resolvidos pelo dirigismo estatal.

O mapa da desigualdade mostra que onde a política é mais relevante que a economia a situação é pior em termos de emprego, renda, educação e arrecadação tributária. Onde a economia é mais forte, temos mais desenvolvimento e menos desigualdade. Os avanços institucionais obtidos até agora nos impedem de nos transformarmos numa Venezuela, mas são insuficientes para nos elevar ao patamar de uma espécie de Coreia do Sul tropical. Enfim, o paradoxo do javali pode ser aplicado ao Brasil na forma de uma contaminação lenta e profunda que demandará décadas para ser superada — e, reforço, não será para o nosso tempo.

Autor

Murillo de Aragão

Murillo de Aragão

Murillo de Aragão é advogado, jornalista, professor, cientista político e presidente da Arko Advice Pesquisas e sócio fundador da Advocacia Murillo de Aragão. É Formado em Direito pela Faculdade de Direito do Distrito Federal (UniCEUB), é mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília e doutor em Sociologia (estudos latino-americanos) pelo Ceppac – Universidade de Brasília. Entre 1992 e 1997 foi pesquisador associado da Social Science Research Council (Nova York). Foi membro do “board” da International Federation of the Periodical Press (Londres) entre 1988 e 2002. Foi pesquisador da CAPES quando doutorando no CEPAC/UnB. É membro da Associação Brasileira de Ciência Política, da American Political Science Association, da Internacional Political Science Association, da Ordem do Advogado do Brasil (Distrito Federal) e do IBRADE - Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República (2007 - 2018). Como membro do Conselho, foi chefe de delegações do organismo na Rússia , BRICs e Comunidade Européia. Como palestrante e analista político, Murillo de Aragão proferiu mais de duas centenas de palestras, nos últimos 20 anos, em Nova York, Miami, Londres, Edimburgo, São Francisco, San Diego, Lisboa, Washington, Boston, Porto, Buenos Aires, Santiago, Lima, Guatemala City, Madrid, Estocolmo, Milão, Roma , Amsterdã, Oslo, Paris, entre outras, para investidores estrangeiros sobre os cenários políticos e conjunturais do Brasil. Aragão lecionou as matérias “Comportamento Político” e “Processo Político e Legislação” no Departamento de Ciência Política da Universidade de Brasília. Foi professor visitante da Universidad Austral, Buenos Aires e consultor do Banco Mundial. É professor-adjunto da Columbia University (Nova York) . Em 2017, foi convidado para ser professor-adjunto na Columbia University (Nova York) onde leciona a cadeira “Sistema Político Brasileiro”. É autor e autor do seguintes livros: Grupos de Pressão no Congresso Nacional (Maltese, 1992), ‘Reforma Política – O Debate Inadiável (Civilização Brasileira, 2014) e Parem as Maquinas (Sulina, 2017). É colunista de opinião da revista Isto É, e do jornal, O Estado de São Paulo.

___________________________________________________________________________________

----------

----------

Rasga o coração

Vicente Celestino

Se tu queres ver a imensidão do céu e mar

Refletindo a prismatização da luz solar

Rasga o coração, vem te debruçar

Sobre a vastidão do meu penar

Rasga-o, que hás de ver

Lá dentro a dor a soluçar

Sob o peso de uma cruz

De lágrimas chorar

Anjos a cantar preces divinais

Deus a ritmar seus pobres ais

Sorve todo o olor que anda a recender

Pelas espinhosas florações do meu sofrer

Vê se podes ler nas suas pulsações

As brancas ilusões e o que ele diz no seu gemer

E que não pode assim dizer nas palpitações

Ouve-o brandamente, docemente a palpitar

Casto e purpural num treno vesperal

Mais puro que uma cândida vestal

Hás de ouvir um hino

Só de flores a cantar

Sobre um mar de pétalas

De dores ondular

Doido a te chamar, anjo tutelar

Na ânsia de te ver ou de morrer

Anjo do perdão! Flor vem me abrir

Este coração na primavera desta dor

Ao reflorir mago sorrir nos rubros lábios teus

Verás minha paixão sorrindo a Deus

Palma lá do Empíreo

Que alentou Jesus na cruz

Lírio do martírio

Coração, hóstia de luz

Ai crepuscular, túmulo estelar

Rubra via-sacra do penar

Ajude-nos a manter a qualidade do site Vaga-lume!

Composição: Anacleto de Medeiros / Catulo da Paixão Cearense.

_________________________________________________________________________________________________________

-----------

Max Weber entre duas vocações

----------

-----------

Max Weber entre duas vocações

-----------

Duas conferências manifestam a concepção weberiana, marcada pelas agitadas circunstâncias de época, das potencialidades efetivas da ciência e da política

Gláucia Villas Bôas

Se ainda hoje pairam dúvidas sobre as datas em que Max Weber pronunciou as conferências “Ciência como vocação” e “Política como vocação” – questionando-se se foram proferidas em 1918 ou consecutivamente em 1917 e 1918 – estudiosos de Weber concordam que as duas conferências foram dirigidas aos jovens estudantes alemães da Associação dos Estudantes Livres da Baviera, que convidou o mestre e promoveu os dois eventos na Universidade de Munique. Há também concordância quanto ao fato de que “Ciência como vocação” não deveria integrar os estudos metodológicos de Max Weber, nem “Política como vocação” sua obra política. Pelo conteúdo muito próximo das circunstâncias em que foram proferidas, as conferências seriam textos sobre questões da cultura moderna: a ciência e a política.

Ao comentar “Ciência como vocação” em palestra realizada na Universidade de Heidelberg em 1994, Friedrich Tenbruck afirma que a conferência “não foi escrita para especialistas e trata menos de ciência do que da situação espiritual das pessoas em uma civilização fundada na ciência. A conferência diz respeito à compreensão do homem moderno que deseja ganhar clareza sobre si e seu tempo”. Talvez por isso a linguagem viva que distingue o texto prenda tanto a atenção do leitor e o recompense, diz Tennbruck.

A linguagem viva de que fala Tenbruck era bem diferente daquela que Weber usava em seus artigos e livros acadêmicos e, também, em palestras e conferências dirigidas ao público acadêmico e político. Wolfgang Schluchter aventa a hipótese de que as conferências “são textos filosóficos que pretenderam levar os ouvintes e, logo, os leitores a reconhecer fatos e encorajar a auto-reflexão, a fim de ganhá-los para esforços responsáveis dirigidos para uma causa realista”. A questão estaria definitivamente associada às circunstâncias históricas e à posição de Weber quanto à construção da nação alemã, que propugnava por um estado nacional moderno dependente da prontidão dos indivíduos de se engajar em tarefas que exigiam auto-renúncia e distanciamento.

Fatos históricos relevantes haviam modificado o destino político e geopolítico da Europa naqueles anos. O Segundo Império alemão sofrera uma grave uma derrota militar, enquanto a Revolução de Outubro fora vitoriosa na Rússia; desfizeram-se as monarquias e os impérios austro-húngaro, germano e turco-otomano. Pode-se imaginar o impacto desses acontecimentos, especialmente entre os estudantes profundamente envolvidos com a guerra, com suas carreiras e projetos de vida. Karl Löwith, que era um deles, e ouviu Weber, escreve, em suas memórias, que as formulações do sociólogo expressavam uma vida dedicada ao conhecimento e à experiência, parecendo por isso que vinham diretamente de dentro, enquanto a autoridade da personalidade de Weber lhes atribuía uma poderosa urgência. A maneira arguta de formular as questões combinava-se com a recusa a soluções fáceis. E embora Weber não deixasse sequer um fio de esperança, “qualquer um que o ouvisse sentia que no coração daquela razão clara repousava uma profunda e sincera humanidade”. Nem todos certamente concordam com a generosidade de Löwith.

Os traços comuns às duas conferências não as configuram enquanto uma unidade. “Ciência como vocação” destacou-se e teve recepção bem diferente da conferência “Política como vocação”. Causou grande impacto, não só aos ouvintes, como aos leitores, depois de sua publicação em 1919, provocando uma polêmica apaixonada da qual fizeram parte Ernst Robert Curtius, Erich von Kahler e Arthur Salz, que eram do círculo de Stefan George, Ernst Troeltsch, Max Scheler e Heinrich Rickert, cujo tema era o papel da ciência no mundo moderno. O cerne do debate dizia respeito à necessidade de reafirmar uma unidade para a ciência e abandonar o relativismo frouxo de Max Weber, que pregava o politeísmo e a batalha dos deuses.

Participação na vida política

Durante os anos da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, Weber ressurge na cena pública como orador político e volta, ao final daquele período, ao professorado na Universidade de Munique. Tinha 50 anos quando o conflito começou. Aderiu imediatamente à guerra e como não podia ir para a frente de batalha, apresentou-se para servir nas forças armadas, tendo recebido o posto de oficial de disciplina da Comissão de Hospitais Militares do Corpo de Reservas em Heidelberg. Trabalhou alguns meses na organização dos hospitais e em seguida absorveu-se inteiramente na sua pesquisa sobre as religiões mundiais. Voltou ao escritório para escrever sobre a ética econômica das religiões, focalizando o confucionismo, o budismo e o hinduísmo. Paralelamente começou o esboço do que mais tarde se tornaria o livro Economia e sociedade (1922).

Contudo, não conseguia mais ficar apenas na mesa de trabalho. Ao mesmo tempo em que escrevia e buscava material para suas pesquisas, participava da vida política. A primeira vez que falou em público depois de suas sucessivas crises depressivas foi em Nuremberg para o Comitê Alemão Nacional para uma Paz Honrosa. Daí em diante fez várias conferências, tanto de caráter eminentemente político como também para a sociedade alemã de sociologia e outras instituições acadêmicas. Finalmente, foi convidado para ocupar uma cátedra na Universidade de Viena e, poucos meses depois, para a Universidade de Munique. Acabou aceitando o segundo convite. As conferências “Ciência como vocação” e “Política como vocação” foram feitas justamente nesse período entre os convites e sua decisão de ocupar uma cátedra na Universidade de Munique.

Weber tomou uma posição clara contra o pacifismo, a anexação de territórios e o pangermanismo. Karl Jaspers o chamou de nationaler deutscher. Sua adesão a favor da construção de um estado nacional alemão não impediu que tomasse o partido da Monarquia até a fuga de Guilherme II. Somente com o fim do Segundo Império e do governo monárquico é que Weber adere ao regime democrático. Tomou parte ativa na negociação dos tratados de paz e na reforma parlamentar, reabrindo paulatinamente seu diálogo com a juventude acadêmica.

Desde o final do século 19, mas, sobretudo, nos anos de guerra e reorganização da Alemanha após o conflito, uma associação de estudantes – a Associação Livre dos Estudantes – desempenhou um lugar de destaque na vida política. Essa associação lutava contra as tradicionais sociedades de estudantes que se fundavam em códigos de honra e cujos membros tinham uma posição privilegiada dentro das universidades. A Associação Livre dos Estudantes levantara a bandeira da democratização do acesso à universidade e o fim dos privilégios. Considerava a universidade o locus privilegiado para a educação acadêmica e autoformação. Foram combatidos e acusados de serem a favor dos judeus, socialistas e comunistas. Finalmente, a Associação deu origem a vários diferentes grupos de estudantes, inclusive a Associação dos Estudantes Livres da Baviera, que fez a Weber o convite para lhes falar sobre ciência como vocação.

Weber era filiado a uma das antigas sociedades de estudantes chamada Allemania. Passou a fazer parte dela nos meses em que estudou Direito e Economia Política na Universidade de Heidelberg em 1912. Nos anos de 1917 e 1918, contudo, manifestou-se veementemente contra essas sociedades, que ainda se baseavam no duelo como forma de resolução de conflitos. Em sua conferência “Estudantes e política”, esclareceu que o sistema de exclusividade próprio daquelas sociedades, baseado no direito ao duelo era do tipo que tornava a democratização da universidade impossível, levando a um falso entendimento da posição dos estudantes. Considerou as sociedades incompatíveis com a nova forma de governo republicano, democrático e parlamentar que estava surgindo na Alemanha. Solicitou o seu desligamento da Allemania.

“Ciência como Vocação” foi, portanto, proferida aos estudantes em um contexto de mudanças políticas e sociais profundas, e de rompimento de Weber com seus “aliados” da Allemania.

Como conciliar humanismo e especialização na universidade

Acuado diante da volta ao mundo acadêmico ou ao mundo da política, o que deveria Weber dizer aos jovens estudantes alemães naquela ocasião e o que pode interessar nos dias de hoje? Qual o sentido da conferência “Ciência como vocação”?

Para Wolfgang Schluchter, “Ciência como vocação” tem três expressões-chave: dever vocacional, auto-limitação e personalidade. Max Weber quer mostrar aos estudantes que o trabalho intelectual enquanto profissão significa uma vida cheia de renúncia e não de reconciliação. O que mais causou mal-estar entre os estudantes, segundo o autor, teria sido justamente sua insistência na base ascética das ações profissionais. Elas não poderiam estar mescladas com ideais, sobretudo com ideais de ordem política. Profissão como autolimitação era a mensagem que Weber queria transmitir aos estudantes. Com o intuito de provar a base secular das profissões, Weber associa profissão e renúncia a um terceiro termo – personalidade. Ele havia criticado o termo personalidade pelo seu caráter romântico e naturalista através do qual se procurava definir ou buscar o espaço sagrado de uma pessoa de maneira difusa e indiferenciada nas profundezas vegetativas da vida pessoal. Não acreditava que as personalidades eram características de gênios, e recusava a idéia romântica e esteticista de personalidade que a define como a busca de experiência direta e modelagem de uma vida como se fosse uma obra de arte. Mas, se era assim, por que diz então que somente os jovens que têm personalidade poderão sobreviver com dignidade nos meios universitários?

Para Weber, personalidade seria uma relação constante e intrínseca com certos valores e sentidos da vida que uma pessoa pode alcançar no desenrolar do seu destino, um processo que é ao mesmo tempo Bildung (formação). Ascetismo e individualismo humanista são valores que expressam o mais próximo que se pode dizer desse conceito de personalidade: 1) a personalidade é ascética porque está voltada para uma ação contínua e regular necessária para o serviço de uma causa; 2) humanista porque o encadeamento das ações se dirige para valores últimos; e 3) individualista porque exige escolha que provoca um conjunto de decisões. Se essas condições são satisfeitas, a pessoa cria personalidade, pois descobre qual é seu demônio interior e passa a obedecer a ele satisfazendo as demandas do dia-a-dia.

Tenbruck, contudo, não compartilha dessa interpretação. Para ele é importante observar que, em 1917, a palavra Beruf não tinha ainda o sentido exclusivo de profissão, porém “significa ainda o preenchimento de uma vida interior e não meramente os meios externos necessários para viver e ter sucesso”. Na realidade, Weber acredita que a ciência como vocação exigia uma vocação interna. O fundamento da conferência, no que diz respeito à ciência como profissão/vocação, encontra-se em A ética protestante e o “espírito” do capitalismo (1905). No livro, Weber demonstra como no protestantismo o trabalho (Arbeit) perde o estigma de obrigação para a sobrevivência e passa a significar profissão (Beruf), uma vez que Deus chama o crente para servir sua obra no mundo. Para Tennbruck, contudo, à época de Max Weber, a universidade alemã estava passando por transformações que concerniam à especialização, divisão das disciplinas, pesquisas empíricas ligadas ao desenvolvimento e ao progresso dos meios de vida. Para fazer frente às mudanças, a ciência torna-se um importante Beruf, uma profissão que o cientista abraça apenas se tiver sido “chamado” intimamente.

Além disso, Tenbruck chama a atenção para o fato de que, na virada do século, a crença na ciência estava abalada. Na França, os escritos de Renan e Bergson davam provas do questionamento da ciência. Para que futuro leva a ciência? Na Alemanha, diz ele, permanecia o ideal da Bildung durch Wissenschaft (formação através da ciência), apesar dos duros golpes que os portadores dessa posição recebiam, sobretudo no âmbito das ciências do espírito. A crítica à ciência veio com Nietszche, que combateu o racionalismo e o intelectualismo, porém, diferentemente de seus contemporâneos franceses, teria proposto uma nova ciência, uma inversão dos valores e confiava essa missão aos jovens.

Mas o cerne da conferência estaria ainda na pergunta “qual o sentido da ciência?”. Weber teria expressado dramaticamente, segundo Tenbruck, sua dúvida radical com relação ao sentido da ciência. A ciência exigia o fim das ilusões de sentido, uma vez que estava intimamente ligada ao progresso e o progresso não tinha fim; renovava-se nele mesmo. Quem ajuíza que Weber teria simplesmente feito um elogio a uma ciência livre de valores estava enganado. Ele não havia restringido a ciência a um mero exercício empírico, fortalecendo seu caráter racional. O que estava em jogo agora era de fato o sentido da ciência. Para Tenbruck, a ciência, na acepção de Weber, não oferece sentido nem à vida pessoal, nem ao mundo. A conferência trazia mais perguntas do que respostas.

Em “Ciência como vocação”, Weber questiona mais uma vez o surgimento da profissão e da especialização no mundo da cultura e de uma ciência livre de valores. Como combinar a formação (Bildung) com os rigores e limites de uma especialização no âmbito das universidades? Essa questão perpassa o seu pensamento e sua obra. Quanto à “novidade” do tom dramático com que se refere ao problema, isto sim talvez possa ser compreendido pela dúvida de Weber em voltar para o mundo acadêmico para o qual muitas vezes dizia que não era “talhado”, ou dirigir o sentido de seu dever para a ação política, sabendo de seu insucesso como homem político, desligado dos partidos e defensor da ética da responsabilidade que não empolgou os políticos nem tampouco os estudantes que o ouviram na Universidade de Munique.

Tipo ideal – Contribuição importante para consolidar a sociologia e o arcabouço teórico da disciplina, os tipos ideais são ferramentas de análise para compreender a sociedade a partir de seus elementos constitutivos como religião, economia, burocracia, capitalismo, e a partir da observação de aspectos concretos e históricos. São generalizações “puras” que o cientista social, por sua vez, utiliza na sua pesquisa dos fenômenos sociais. Para Weber, como a total apreensão da realidade seria impossível, o recurso aos tipos ideais torna-se indispensável.

Gláucia Villas Bôas é professora de sociologia da UFRJ e autora do livro A recepção da sociologia alemã no Brasil (Topbooks)

_________________________________________________________________________________________________________

Assinar:

Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:

Postar um comentário